因为我是一名教师,所以从我欣赏的几位教师说起(包括大学的、中学的和民国时期致力于乡村教育的)。

先从几位大学老师说起——

●朱淼华(1957- ),浙江大学人文学院哲学系老师。

朱老师的课上得很棒,《西方艺术史》每次都爆满,有同学自带凳子,还有的站在过道上。学生说听他的课就像“过节”,说他的课是浙大的一道风景线,说大学四年如果没有听过他的课绝对是一种遗憾。在一次全校的综合考评中,他排名第七,前面六位都是地位名誉很高的教授(因为这个考评学生打分占了主要比例)。08年的时候,我还慕名带了几位学生和朋友去听过他的课,果然名不虚传,很鲜活、很真实、很有热度。

但就是这样一位老师,因为没有论文、没有课题,没有科研成果——(05年他的报道出来时)已经当了18年的讲师,而且正面临下岗(已经连续两年没聘上岗位)。朱老师真的不做从不做学术研究吗?他说,我并没有放弃学术,没有学术研究怎么能在课堂上激扬文字呢?但决不会单纯为了申请职称而应付。他坚持50岁之前决不写东西,一本《西方艺术史》书稿已修改了4年,但自己仍不满意,出版社催了多次,他硬是没交。——这让我想起民国时期的一位大师黄侃,曾发愿“30岁前不发文,50岁前不著书”(可惜他快到50岁时就去世了:P)。

朱老师住在筒子楼里10.8方的一个陋室里,没有洗手间也没有厨房,睡着高低铺,一个月收入一千多元(加上年终四五千元的授课津贴)。他说自己从不看工资单,生平没有打过职称报告和住房报告。别人说他傻,他回答:“我自己觉得自己弄得灵清就好了。”他说,“钱我觉得只要不饿死、冻死就足够了。但如果没课上,我会难过死。”“我你们不要可怜我,要认同我。我不是一个弱势群体。近距离接触我的人都知道:我乐着呢。”“我的个性很特别,我愿意承受由我的个性而带来的一切后果。”

●晏才宏(1948-2005),上海交大电子工程系老师。

晏老师的电路课,一杯茶、一支粉笔随身,从不带书,例题信手拈来,讲课条理清晰、自成体系,加上一手俊秀的板书,洪亮的嗓音,被誉为“魔电”,几乎场场爆满,座无虚席。在学评教活动中,以罕见的满分居全校之首。

我本科学的是机械工程,6个学分的“电路原理”(包括模电和数电),是我大学四年最感困难的课程之一,能把这种课上得这么神,真心不容易!可是就是这样一位老师,57岁因病去世的时候,还只是一名讲师,他把大量的课余时间,都投入到了教学和学生上。晏老师说,做教师,三尺讲台是根本,既然我醉心于斯,其他放弃又何妨?他从不掩饰对自己教学的得意,经常眉飞色舞地对妻子、朋友讲他上了一堂如何精彩的课;有时他从学校回到家已是一脸倦容,闭着眼斜躺在沙发上,右手还在空中划着电路图;一个学生甚至怀疑:“这个老师,是不是吃饭休息的时候,脑子里面也都是二极管呢?”他为方便接待学生,贷款在校区旁买了新房,并专门辟出一室,挂上一块小黑板,作为“答疑房”。

在当时上海交大,讲师评副教授的标准是要发表两篇期刊论文,或主编一本教材,或发表三篇教学研究论文,这一要求并非高不可攀,而他竟没有这样做,令许多人难以理解,特别是像他这样学识一向出类拔萃的人。他在黑龙江农场插队时,曾扬言“随便拿一道欧几里得几何题来,我5分钟之内解不出就不算解出”,其他人不服气,不时找题去难为他,却从未得逞;1978年,他在黑龙江全省20万名考生中以第二名的高分考入哈尔滨工业大学;本科4年中,他所有功课成绩都是A,学科竞赛屡拿第一,有一次电动力学百分考试,全班只有他一个学生及格,而他的成绩竟高达97分,当时的老师赞叹:十几年都没遇到这样的学生了。有人问过他为什么不写论文,他的回答是,发表学术论文要十分慎重,必须在某个领域有突破性的创见才拿得出手,为评职称而拼凑论文的做法他不忍为。他对职称从未挂怀,也没有人听到他对自己的清贫无闻有过抱怨。

有人说他“傻”,而他却在生命最后一刻说:“作为讲师,我问心无愧。”

.jpg) 晏才宏老师在家中辟出的“答疑房”

晏才宏老师在家中辟出的“答疑房”

05年在各大媒体看到晏才宏、朱淼华两位老师的报道,对我的触动是很大的。

我02年到浙江大学城市学院当老师以后,一直很热衷于教学、热衷于和学生打交道,我花了大量的时间备课、和学生交流,也获得了不错的评价,比如每学期的课程教学质量一等奖,03年学校第二届“我最喜爱的老师”称号,04年学校首届“教师教学基本功比赛”一等奖,等等。

我至今还常常记起,在我当老师头几年,那些课余找我交流的学生(特别是晚上的公选课,因为很多是凭着兴趣来的):新闻系的姚斌,到我宿舍一直从傍晚聊到深夜,还推荐我看那部至今记忆犹新的电影《海上钢琴师》;计算机系的陈超,课后与我聊南怀瑾(虽然我上的课是《创造学》),还把自己买的一套凤凰卫视讲座碟片借给我看……我每学期的最后一次课,我都会让学生写一份意见,然后精心整理并反馈给他们(列两份:2002年我上的第一门课《技术管理》整理 原稿2007年《微观经济学》课链接);平时学生经常会发邮件、发短信给我,我会一一回复(有几篇后来匿名贴在百度博客上链接);学生心得作业里有闪光的东西,我也会一一记下(列两份:链接1 链接2),记得有一年公选课,我让学生每次课后10分钟,都写一点心得上来,我每周都用一两天时间来看这两百多份心得,写得好的我会在后面写上点评,并把其中有意思的下次课拿到课堂上与大家分享,期末在学生的帮助下,把每个人的这十几张纸片订成一本,总共就有两百多本发还给他们。

在很多人眼里,我把那么多时间投在这些对自己职业前途没啥增益的事情上,是很不值得的。学生四年以后都是要走的,我做的这些点点滴滴的事情,用不了多久就会飘散在风里(如果不是写这篇文章回头去找过去的资料,连我自己都差点忘记了我曾花那么多时间与学生交流沟通),远不如发在杂志上的文章、到手的课题经费、职称职位这些东西那么“实在”。身边也经常有“好心人”提醒着我,上课上得再好又能怎样呢?学生评价再好又能怎样呢?适可而止吧,论文、课题、职称才是硬道理!所以那时我心里不免有些患得患失:一方面觉得制造那些垃圾论文、做那些应景课题实在没有意义;另一方面又感到不做这些东西,似乎在体制里看不到前途,毕竟自己当时还只是一个刚参加工作才三年的小年轻,如果一直这样“执迷不悟”,逐渐被淘汰似乎是必然的,所以也勉为其难做过一些所谓的“科研”(直到前两年,还有领导好言相劝,要我迎合一下学校的政策,避免被边缘化)。

而这两位老师正是在这样的背景下,进入我视野里的,对那时的我真是一个不小的感动、激励,感到释然,觉得自己不是孤军奋战。就像在黑暗中前行的人,突然在身边摸到另一个志同道合者的手臂一样的兴奋。我还记得那时把这两位老师的所有报道找出来反复看。也就在那一年,我萌发了开设“从内圣到外王”公选课的念头(我记不清是我萌生念头在前还是知道这两位老师在前了,但无疑,这两位老师的精神让我更加坚定了“一意孤行”的决心)。05年5月,商学分院开了一次教学研讨会,要我做一个发言,我“不合时宜”地谈了一点我对教学的看法,并以晏才宏老师为引子,发言没有引起任何反应,这是意料之中的(下图是当时发言的三张PPT,当时附了一篇题为《商学教育中的人文精神》的文章,见链接)。就在这次发言中,我谈到了我和当时已在三花当高管的莫杨老师准备一起开一门课,我清晰地记得,我在白板上写下了这门课的名字——“从内圣到外王”——这门课的开设,对我来说是一个重要的转折。

【延伸阅读】关于晏才宏老师和朱淼华老师的报道 链接

●姚国华(1964-),华中理工(现华中科大)哲学系老师。

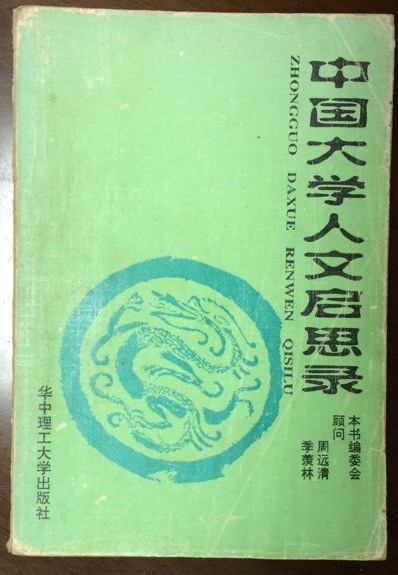

姚老师,1994-1997在华中理工大学开创人文讲座、无形学院,策划并主编《中国大学人文启思录》首卷,形成当时全国瞩目的大学人文教育典范。后潜心写作五年,2002年出版《全球化的人文审思与文化战略》(上卷《文化立国》+下卷《大学重建》),这本书后来因故停印,但在他的“无形学院”网站以及搜狐读书频道有连载(题为《文明的棒喝》),后来也因故关闭,再后来连搜狐读书上的连载也打不开了。或许是因为他的思想太有争议了吧。他还在学校开设《现代化批判》等公选课,每年选修者约1200人。

我是07年前后一个偶然的机会才在网上看到《文化立国》和《大学重建》的,这两卷书对我产生了很大的震动和深深的共鸣,可以说是一次思想的洗礼,中国文化的命运、中国大学的前途这两个主题,也是我一直以来反复思考、多方阅读而又不得其解的,这两本书帮助我理清了许多思路。而且意外地发现,我大二(97年)时候买的那本《中国大学人文启思录》( 这本书是我本科四年里所读书中印象深刻的一本,我反复读过多遍 链接电子版),正是姚国华老师策划主编的——这又印证了我的一个看法:一个人追随自己的本心而读书,这些书自己会慢慢关联起来,因为我们的本心是一体的,所以这些与本心契合的书也必然是一体的。

不仅仅是思想层面,姚老师开创性的人文教育实践——人文讲座和无形学院(姚老师在《大学重建》一书的附录“召唤大学魂”里有介绍)——也给了我很大的启发,给我这些年来的人文实践提供了非常难得的参考和借鉴,可以说他的行动对我的影响远大于他的思想。我那时把我们的学习团队命名为“无形书院”,也是受他“无形学院”这一名称的启发(虽然具体的内涵和形态有所不同的,可参无形书院·经典会读第二期记录)。

姚老师也和上面两位老师一样,在很长时间里都只是一名讲师,他写《文化立国》、《大学重建》时,扉页上写着——“十年讲师”,多年后又在百度百科里看到——“18年资深讲师”,直到近几年才升为副教授。当我发现中国这样恶劣的高校生存环境中,还有着这样的坚守者时,我获得了很大的宽慰,因为我也是十多年的“资深讲师”了,我曾开玩笑地对学生讲,不要说“资深讲师”,“终生讲师”也没关系,天底下教授多我一个不多,少我一个不少,但杨海锋只有一个,我只做我自己,做我自己想做的、自己该做的。无论别人如何告诉我,现实要求一个大学老师做什么,我心中都异常清晰地明白,我自己心中认为一个大学老师应该就是他们这个样子。每当想起这样的老师,我心中就有一股暖流。

许多人(包括我父亲在内)都觉得我不识时务、不可理喻,为什么不能把职称职位这些事都搞定了再去做你想做的事呢?其实我并不是说写论文、做课题、评职称本身有什么不好,而是我觉得自己有比这更重要的事情要做。人生有限,人年轻的时光更是有限,如果我把这么美好的时光都来为这些我不喜欢、与我不相契的事,那才是我真正要后悔的。我知道我只是一个很普通、很有限的人,一旦被卷进这架高速运转的体制机器,我会身心疲惫,而且很难抽身,所以我觉得自己更适合站在体制的边缘,做一个“麦田里的守望者”。或许许多人觉得这是一个很愚蠢的想法——但我确实很多年以前就开始这么想了,也是在我这么想之后,才觉得自己轻松了很多,之后我很少做课题,很少写论文(我只写我想写的),辞去系副主任一职。但也正是在这之后,我才觉得自己的真实生命伸展开来了一点,也更能放开手去做一些真正有益于学生、有益于众生的事了。从过去这十几年来的实践(生生学堂、无形书院、健心房阅读疗法、人心与人生咨询等等)看,我觉得自己的选择是对的,将来呢?无论成败得失,我都认了,无怨无悔,心甘情愿。

【延伸阅读】我搜集的姚国华老师的著作、文章、演讲 链接

“君子谋道不谋食”(对这句话不要有误解,不谋食不是说不要吃饭,而是说一个有志气的人不会整天只想着混口饭吃、只惦记着饭碗),有这种自觉,才可以真正称得上是一个知识分子,一个大学老师。“士”的自觉,几千年来一直绵延不绝,只是近代(尤其现代)以来,才变得如此稀缺,大家著书只为稻粱谋,不知“道”为何物,才使这些谋道不谋食的老师们显得格外的耀眼。