纪录片《情同手足黑猩猩》(链接土豆网)

网站:珍·古道尔研究会 根与芽(中国)

珍妮·古道尔:我心仍归荒野(译自《纽约时报》2015年3月13日)

珍妮·古道尔:我心仍归荒野(译自《纽约时报》2015年3月13日)

百度百科:珍妮·古道尔

根向地下無盡的伸延,形成穩固的基礎。芽雖然看起來嬌小薄弱,卻能夠為了尋覓陽光而破土移石。如果我們為地球所製造的各種問題,是一道道堅固無比的城牆,遍布世界各地生根萌芽的千萬顆種子,就足以改變世界。你能夠改變世界。~珍古德

另译:“根,在地下四处蜿蜒而生,为植物生长奠定了坚实的基础。幼芽看似柔弱,但为了接触到阳光,它们努力生长,甚至可以钻透厚厚的砖墙。困扰着我们这颗星球的种种问题就好像是那些砖墙。成千上万如根之坚、芽之韧的年轻人遍布世界,为了更广阔的光明,他们一定可以冲破重重壁垒。"

“根,在大地下舒展、蔓延,无所不在,形成坚固的基础;芽,看上去弱不禁风,然而为了得到阳光,它们能钻出坚硬的砖墙。如果我们这个星球上面临的各种问题,就像那一堵堵坚硬的砖墙,那么,全世界成千上万的年轻人就是成千上万的根与芽,可以冲破这些砖墙。你能改变世界!”

我太喜欢这段文字了,这段文字几乎完美地诠释了我们生生学堂的“生生”二字!!!

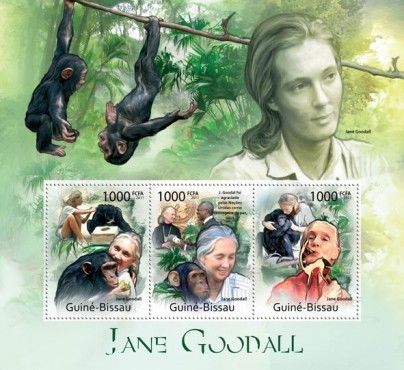

Jane Goodall(珍妮·古道尔;珍古德)

國際保育專家珍古德,深入非洲36年,致力於黑猩猩的研究與保育。1977年成立國際珍古德協會(The Jane Goodall Institute),以研究與保育野生動物、推展環境生態保育與人道主義為宗旨。

珍古德相信,世界的未來掌握在年輕一代的手中,而保育的觀念應從小培養。因此協會從1991年,在東非坦尚尼亞(Tanzania)的三蘭港(Dar es Salaam)開始發動「根與芽計畫」(Roots & Shoots Program),對象包括從幼稚園到大學的學生。

根與芽計畫發展迅速,目前已有69個國家,超過4000個根與芽的小組成立。

這個計畫的三大使命是﹕

1.加強對一切生物的尊重與關懷

2.促進不同文化以及信仰的理解

3.鼓勵人們採取行動,讓動物、環境以及彼此的世界更加美好。

為了推廣根與芽的計劃,我們計劃結合32位世界知名兒童繪本插畫家,以「根與芽」的觀念與使命為主題,每人創作一幅插畫及一篇文字,一起關懷世界,讓大地變得更加美好,充滿陽光。三十二位插畫家的祝福與關懷的心意,自世界各地匯聚在這裡。這本書的完成,我們由衷感謝三十二位插畫家的全心投入與付出,使得這本書擁有愛、關懷與希望的巨大能量。我們希望將這樣的能量,獻給所有始終懷抱希望的人們。

珍妮·古道尔:我心仍归荒野

导语

半个世纪前,珍妮·古道尔的坦桑尼亚之旅改变了整个世界对于黑猩猩的认识。今天,这位世界上最著名的环境保护主义者仍然在致力于挽救这个物种的生死存亡。

对人类精神的坚定信心,是古道尔对千疮百孔的地球和人类未来抱有希望的最根本的理由,这也是支持她一年中360天在外旅行,奔走在世界各地开会、演讲、接受采访、募集资金的动力。人们经常惊叹古道尔柔弱的身躯里为何蕴藏着那么巨大的力量,我想这是精神的力量、信念的力量,这力量就像古道尔创始的“根与芽”一样:根扎在土壤里,形成坚实的基础,芽获得阳光,穿透泥土的阻碍。

漫游家,心随自然

珍妮·古道尔在坦噶尼喀湖上M.C.BrownNYT

1957年3月的一天,珍妮·古道尔在伦敦的港口时发现她的护照丢了。按照计划,几个小时后她应当登船启程,首次前往非洲。她的一个同学此前搬到了肯尼亚首都内罗毕郊外的一个农场,便邀请她到访家中,以助珍妮完成幼时与非洲野生动物为伴的梦想。那一年,珍妮22岁,为凑足去肯尼亚的路费已经攒了两年的钱。这期间她做过餐馆侍应、文书,还趁节假日缺人手的时候在家乡伯恩茅斯(英国南部一个海岸城市)的邮局干过临时工。出发前几天珍妮一直在伦敦,一面向大家辞别;一面为旅途做准备,在切尔西的皮特琼斯百货商店买了些东西——她的护照估计就是那时从包里掉出来了。

我们不禁猜想,如果当时不是有人捡到了珍妮的护照和中间夹着的库克旅行社行程单并一起送到了旅行社,珍妮·古道尔此后的人生将会有着怎样截然不同的展开呢?这又会给科学和动物保护界以及我们今天对人类自己这个物种的认知带来怎样深远的影响?所幸,后来旅行社的工作人员拿着她的证件在码头找到了珍妮。“难以想象”,多年后珍妮回忆起那个时刻时仍不禁向我感叹,“真是令人难以想象!”

随后珍妮带着激动而忐忑的心情和她的母亲与叔叔一同登上了“肯尼亚城堡号”,在船上四处看了看,在甲板上来回溜达了一下,最后透过她客舱的舷窗向外望了望——她要在这儿呆上将近一个月的时间呢!不久珍妮的家人与她道别离开,轮船在下午四点钟正式起锚。24小时后,当轮船横渡比斯开湾时,船上的大部分乘客正被晕船苦苦折磨,而珍妮·古道尔则伫立船头,如她写给家人的信中所言,“极目远眺,直抵无涯”。她的家书还细致地描绘了轮船随着波涛起伏时海面那变幻莫测的色彩;这也预示了她未来研究中极尽详细的观测风格和赢取了众多读者的文学素养。“起初海面呈深沉的墨蓝色,随之提亮为一抹清澈的黛绿,然后散碎成雪白天蓝相间的浪花;而最美不胜收的是那一叠叠重归浪底的泡沫,在水面下缓缓摊开犹如至纯发青的牛乳,边缘轻柔朦胧。”

由于西奈半岛上数月前开始的战事,此时苏伊士运河尚不通航;轮船不得不绕远取道好望角。三周后,“肯尼亚城堡号”进入印度洋,抵达蒙巴萨;古道尔不无伤感地与她的舱友和旅途中结识的几位好友道别:一个工程师,一个家庭女教师,还有一位麻风村的志愿者。然而为着这个时刻的到来,她已经等待了太久了——自年仅八岁时被杜立德博士与泰山的故事所激励,她就立志有一天要来到非洲生活。

抵达还不足两个月,古道尔已经拜访了当地的古生物学家路易斯·里奇——彼时内罗毕的白人还只是个小群体,他直接在管辖的自然历史博物馆为珍妮谋了个职位。在接下来的三年中,他花了很多时间来考验珍妮做重复性工作的耐心和能力,特别是在一次为期数周的奥杜瓦伊峡谷夏季探险中。里奇的妻子玛丽也是一位古生物学家,她后来在那里发现了原始人类的化石并以此证明了智人的非洲起源。当时是南纬两度的七八月份,古道尔的工作就是在黎明起身,然后花数个小时匍匐在地上用一个镐头清理泥土和石块。晚上的时间用于里奇的自然人类学理论讲座以及聆听他个人的一些验证想法。

青年珍妮·古道尔与恩师路易斯·里奇

不无巧合,里奇信奉查尔斯·达尔文率先提出的“人猿同源”的假说,然而这一理论在1957年已经几乎被遗忘了。他认为对野生黑猩猩进行详尽观察可以帮助发现关于共同祖先的依据。换句话说,他正好在寻找一个能够与非洲野生动物共同生活的人。一天晚上在奥杜瓦伊,他告诉古道尔只有在一个地方能这样做,那就是位于英属坦噶尼喀(在今坦桑尼亚)的贡贝河黑猩猩自然保护区。那里环境险恶没有人类常住,然而很多当地人认为他们死后会在那里重生变为黑猩猩。

1960年7月,古道尔乘一艘远远小于肯尼亚城堡号的船只,在坦噶尼喀湖郁热、深邃的水面行驶了几个小时后,踏上了贡贝卵石密布的湖岸。

2014年夏天,历时54年后,珍妮·古道尔再一次站到了这片湖岸上:大湖依旧郁热,踩在她透明塑料凉鞋下的湖岸依旧卵石密布。然而此外目光所及之处,景色迥异。丛林再次占据了她第一次支帐篷时清理过的地方,不远处就是林区管理处和一个小宿舍。视线以外的植被中隐嵌着更多供管理员、科学家居住和实验室所在的原木屋。一道码头伸入湖中,一艘船满载着南部小城市基戈马来的一日游旅客,正在靠岸。这番熙攘自然始于1960年古道尔开创于此的工作,后来延续成为了针对动物行为开展的最为漫长而严谨的研究之一。

贡贝河自然保护区珍妮·古道尔旧居外的黑猩猩M.C.Brown

开始很长一段时间里,古道尔无人为伴。“孤独是一种生活方式”,她曾写道。如今,作为一名奔走于全世界的环保主义者,古道尔无法逃避也并不拒绝与人接触。她和蔼可亲,经常身着卡其裤和散襟牛津衬衫。无论是在布隆迪首都布琼布拉的酒店大厅或是即将飞往伦敦的航班上,停留不到两分钟就一定有人走上前来向她致敬。只有在酒店的卧室、故乡伯恩茅斯的旧居或者这里——坦噶尼喀湖荒僻岸边这人迹罕至、五十年前由她开辟的丛林一畔,她才能在热切的人群之外寻得一丝解脱。

她的一位老友兼同事告诉我,年届81岁的古道尔把贡贝当做她的教堂和庇护所。然而此程中,这种圣殿般的感觉似乎难以为继,大概由于古道尔难以抑制为自己的事业招募更多同道的冲动。我已经在坦噶尼喀湖上陪了她几天,今天早晨我们原本计划在林中走走,找寻一下黑猩猩。然而在她准备取道的小径上挤满了船上下来的那群游客,古道尔知道她要往那边去一定会被他们截住。站在我们身边的安东尼·柯林斯是一个苏格兰人,主管贡贝的狒狒研究工作,有时候也负责这里附带的生态旅游项目。他问古道尔:“您想去哪儿?”

“避开这些人就行”,她说。

这时古道尔瞥见了达尼埃拉·德·丹侬·曼尼尼;她是珍妮·古道尔研究所意大利分部的主任,这是古道尔在1970年创办的环保非盈利组织。“看,那是达尼埃拉!”古道尔激动地说。德·丹侬·曼尼尼是来考察基戈马一个孤儿院的;同一时间她也看到了古道尔,满怀笑容地赶上前来拥抱她。后面跟着几个同行,其中一个拍下了德·丹侬·曼尼尼和古道尔谈话的视频,然后每个人都和这位伟大的科学家合了影留念。几分钟后,这群意大利人和他们的导游以及其他游人一起离开,到森林中寻找黑猩猩去了。

“咱们等他们走远吧”,古道尔无奈地说,“我还是想走那条路”。结果没到一分钟,又有人求见古道尔:一个叫西奥多拉·克拉克的艺术策展人,正准备代表保守党参选英国议会。她说她正在前往布隆迪的路上,去那里帮助运作一个保守党组织的当地企业家商业培训项目——她想要合个影。古道尔告诉她(古道尔研究所)要在布隆迪新开一个办公室,还愿意介绍克拉克和“根与芽”项目的人认识,这是她的研究所附属的一个国际青年组织。

古道尔不无客套地说:“您要是能动员英国政府支持一下布隆迪的“根与芽”组织那是再好不过呀!”——仿佛克拉克已许诺在先,尽管她毫无此意:“哎呀,这我可不敢打包票!我试着给您吹吹耳旁风倒行”,她说。古道尔给了她一个“根与芽”组织的电话,克拉克走了。

“接下来还会有谁出现呢?"古道尔说。“不过,托尼”,她打了打精神说道,“这可是个不错的人脉呀!”又一艘满载游客的船停靠了码头。没等他们赶上前来,古道尔已步入林中。“你看,对于我连贡贝都不再如昨”,她叹道,“变成和别处一样了!”

珍妮·古道尔漫步湖畔路遇狒狒M.C.BrownforNYT

贡贝地形极为崎岖;植被茂密繁芜,山势自湖边拔地而起,行出一英里半(约2400米)远时高度已达2500英尺(约760米)。保护区不通公路,边界也远离村落;这些特点把人类阻在湖畔,使它成为了黑猩猩的天堂。多半由于我的缘故,古道尔选择了这条易行的道路;就在近两年她还能手攀一条藤蔓登上潮湿陡峭的山坡。二十分钟后,我们来到一条小溪边,于是一个诡异的时刻出现了——我是否应该搀扶她一下呢?想一想,同行的一位八旬老人只穿着凉鞋走在光滑的石块上呀!我超到她前面站到另一边,等着她把手伸给我——然而她没有。

我们抄捷径爬到了山腰的一片自然台地上,那有一处年久失修、林木攀覆的小木屋,这就是拉维克舍——60年代中期,古道尔和雨果·凡·拉维克共居的斗室小家。当古道尔的惊世发现被公之于众时,荷兰摄影师雨果·凡·拉维克受《国家地理杂志》的派遣进驻贡贝。我问她脑海中是否还会时时浮现丛林中与她朝夕相处的那些黑猩猩们,她略带感伤地说:“会的呀,尤其是灰胡子大卫。”这是接纳了古道尔的第一只猩猩;作为群落头领,它的态度为其他黑猩猩带了个头。

古道尔的情绪随着前行渐渐高涨。即使是在七月旱季,贡贝依然是一片繁盛茂密的绿林,生机盎然。古道尔对这里每个声响了然于心——每一支鸟鸣的寓意,每一串树叶摩挲的背后是否上有黑猩猩、下有狒狒出没,抑或只是一阵风儿。她也津津乐道于各种动物与人的故事,尤其是那些动物如何捉弄人的段子。在林中她好几次看到了一种鸟儿,“就像英国狐一样的颜色”,据她所知此前还没有被确认命名。她还忍不住大笑着回忆起在她来到这里前,剑桥一个动物学家仅凭到贡贝仓促一行就骄傲地炫耀起他所收录的黑猩猩叫声,结果不过是一些非洲野猪的叫声。“我没告诉他”,她说,“何必呢。”

这一路上我们一只黑猩猩也没有遇到。这里的科学家和助手们日日追踪它们,像古道尔五十年前一样详细记录它们的行为;他们可以引导我们找到黑猩猩,如同和那些游客一样。可是古道尔说:“我就是不喜欢在周围有一大群人的时候看黑猩猩”;她在贡贝的四天中仍旧一只也没看到。

古道尔第一次来到贡贝三个多月后,她在山脊上行走时遇见了一个白蚁窝。距离一百码开外,好一阵她才意识到那前面黑乎乎的身影竟是一只黑猩猩。她伏在地上,肘膝着地匍匐向前爬了50码(约45米),然后看到那只黑猩猩拿着一根长长的草叶爬到了白蚁窝的上面。它在上面坐了一会,不知道摆弄了一阵什么——古道尔的视线被它的背部挡住了所以看不到。她也不敢凑得太近,要再过上一段时间黑猩猩才可以适应她的存在。等它爬下来后,这只后来被她称作灰胡子大卫的黑猩猩溜达着来到距她10码远的地方才发现了她并骤然停了下来。她注意到它脸上那种只能被称为“震惊”的表情,然后它转身逃走了。

两天之后,古道尔回到同一个地方,又在那里看到了灰胡子大卫,不过这次它是和另一只黑猩猩一起。这次她才看清灰胡子大卫在做什么。她的发现后来于1964年发表在《自然》杂志上,证明了黑猩猩会使用工具——用草叶从白蚁窝捉虫子——这一发现从此彻底改变了人类对于自身的认识:我们并不是自然界唯一会使用工具的物种!更多的发现接踵而至:黑猩猩会捕杀动物并食肉;它们会谋划针对群内成员的武力袭击;黑猩猩还拥有复杂的社交生活,展示了此前被认为只有人类才具备的情感能力。这一切都始于她26岁那年——连一张大学文凭都没有的古道尔所做的开创性工作直到今天仍然是灵长类学家和人类学家们在苦苦探究的问题,它为此后的研究指明了整个方向。一些行为五十年来仍未得到人们的充分理解,针对它们所提出的种种解释仍旧经受着古道尔工作的质疑。

珍妮·古道尔与黑猩猩,雨果·凡·拉维克摄

灰胡子大卫接纳了古道尔的出现后不久,她就可以走近抚摸黑猩猩的幼崽或者喂给它们香蕉了。(古道尔后来尽量克制这些做法,比如喂香蕉可能会改变研究对象的行为并导致数据失真。)那时,里奇已经从国家地理学会赢得了足够的支持以继续奥杜瓦伊的发掘工作,他也告诉了领导层他支持的一个年轻姑娘已经和野生猿类交上了朋友。古道尔的第一本书《我的朋友们:野生黑猩猩》在1960年代中期由《国家地理》杂志社出版,尽管学界反响寥寥,她仍凭借此书成为了公众名人。虽然古道尔没有本科学位,剑桥大学依靠里奇的推荐破例录取了她攻读博士学位。古道尔向我回忆起在剑桥时的一幕——当那本书问世时,她博士还没毕业,剑桥的导师气急败坏地骂道:“这这这,这就是一本大众读物!”她几乎因此被系里开除;而身为女性且容貌秀丽的她也没少因此被动物行为学家们嘲弄:她怎么能给自己的实验对象起名字呢?还以为它们有感情?有社会生活?她在那搞些什么鬼?

今天,人们遵循古道尔的方法已经记录了从蚂蚁到蓝鲸各种动物丰富多样的社会生活,她为现代野生生物学奠定了基本原则。古道尔也先于卡尔·萨根(天体物理学家)、斯蒂芬·霍金(理论物理学家)和尼尔·德格拉希·泰森(物理学家、著名科普作家)等,成为了第一位致力于沟通大众文化的科学家和传播者。她激励了无数的科学家,从“拯救大象计划”的领导者到“红猩猩项目”的主管人;与此同时她还为其他女性科学先驱敞开了一扇大门。在这过程中,她和当年的里奇一样从严治学,对60年代末开始来到贡贝的那些研究生们夜夜拷问。

珍妮·古道尔,雨果·凡·拉维克,和“虫虫”

1964年,古道尔与凡·拉维克结婚并生养了一个儿子,小名叫做“虫虫”;虫虫在贡贝度过了整个幼年。依靠古道尔在剑桥所获得的严谨训练以及国家地理学会和斯坦福大学的财力物力支持,她将贡贝建成了一个自给自足的研究基地。1975年遭受了来自湖对岸的扎伊尔叛军一次袭击后,古道尔和美方人员撤离了基地几年。由于斯坦福撤出资金,相当长的一段时期中这一机构前途渺茫;然而来自坦桑尼亚当地的工作人员在古道尔缺席的情况下坚持研究,数据收集工作仅仅中断了一天。

在实现了她幼时的梦想25年之后,古道尔突然做出了一个事业上的大转折——从科学家变成了环保主义者。1986年,她参加了芝加哥的一个灵长类研究会议并注意到会上报告的论文中出现了一个共同话题。“在人们开展研究的每个地方,森林都在退化消失”,她说,“这令人无比震惊!”

于是在1990年代初期,古道尔乘一架小飞机从正上方飞越了贡贝一次。这次飞行给她提供了一个全新的视角,使她意识到这条狭小林带正在被周边52个急速扩张的村落包围蚕食,村中住满了贫穷而绝望的民众。过去多年中她来往于湖区,也注意到了保护区边缘的毁林现象,然而不足以让她看到飞行中所见绵延数英里的裸露山地。为保持基因多样性,贡贝的黑猩猩需要到达保护区外的宜栖地才能和其他种群发生接触。而不断增长的人口如果为贫穷所迫继续砍伐森林以获取耕地和燃料,这样的黑猩猩宜栖地将不复存在。这次飞行使她认识到如果周围民众的生存状况不能得到改观,黑猩猩的命运也将每况愈下。如今,古道尔每年有300天花在路途中奔波,为保护森林和可持续发展鼓与呼。“我到现在还难以想象竟然有一个人成天四处跑着做这些事情”,有天在布隆迪时她告诉我,“而这个人就是我!这一点也不像是我干的。”

伊曼纽尔·米提提,是一个主管珍妮古道尔研究所贡贝环保行动的当地人;他在加入研究所之前是一个护理员,并且也对外来人的意图抱有怀疑。“外来人很狡猾的”,他说这(在当地)是一种很普遍的看法。当地人害怕恢复森林会导致保护区扩大使他们丧失田地。“但是我们通过医疗教育、小微贷款和其他一些项目证明了,我们是为他们(当地人)着想的”,米提提说,“他们现在很高兴看到古道尔博士是站在他们那一边的。”

珍妮·古道尔与德拉克·布莱斯森

如今已经很难辨明,在古道尔的心目中黑猩猩与人类孰轻孰重。她相信自己为这二者所做的工作是相辅相成的;然而平心而论,结果似乎更加偏向于人类。周围几个村子的部落长老、民选官员和群众都告诉我们,古道尔研究所在本地开展的工作帮助他们改善了收入还提供了基本的医疗和教育。而黑猩猩从中得益几许我们就不得而知了。克雷格·派克是明尼苏达大学研究野生动物保护进程的一位教授,也于1970年代初期在贡贝做过研究。长远来看这些环保行动对贡贝黑猩猩是否有所裨益?他对此提出了质疑:“坦桑尼亚的开发援助项目我见得多了,基本都难以落到实处”,他说,“在贡贝周围种点树肯定聊胜于无。但是你要想到黑猩猩的未来,就会意识到这只不过是九牛一毛——像这样的地方太多了。”古道尔研究所希图保护贡贝周边的黑猩猩栖居地,以便它们能扩张地盘以对抗近几十年来所遭遇的数量锐减。但这项事业花费甚巨,并且需要各方力量的参与,每一方手中都掌握着决定这项合作生杀予夺的大权。成功,为时尚远。

基比拉保护区一个咖啡店,古道尔促使当地人从事导游以助收入

但是古道尔觉得时机已经临近。她说在过去二十年中自己没有在任何一张床上连续睡满过三周。她游说过美国参议院和国务院,与世界银行进行过谈判,也向许多贸易组织和公司首脑施加过压力。她说自己刚刚说服了一群木材企业老总采用有助于保护野生动物的行业守则。她曾致力于将野生黑猩猩定为濒危物种,最终使得美国国家鱼类和野生动物管理局建议圈养黑猩猩获得同样的待遇。在一次晚宴上,她意识到旁边坐的恰好是美国国家卫生研究院院长弗兰西斯·柯林斯,于是向他解释了为什么研究院应当停止在黑猩猩身上开展医学试验。古道尔并没有得到“立马禁止”的答复,但是柯林斯考察了这个问题并咨询了其他机构的意见,最终他认为囚养360只黑猩猩对人类健康的确贡献甚微。他在2013年宣布美国家卫生研究院将把豢养黑猩猩的数目削减到50只。

你可能会觉得,在一次豪华晚宴上说动一位联邦机构首脑就一项政策做出改变,与隐居丛林对灵长类行为进行观察分类相比,需要截然不同的性格特点。罗伯特·萨伯尔斯基,斯坦福的一位灵长类学家和《灵猿回忆录》的作者,曾表示“从事野生生物学需要极大的耐心——这可能听起来不甚浪漫——即对重复和枯燥的忍耐力。”他曾花数年与狒狒起居同处,他告诉我这对于在(纽约)布鲁克林长大的他来说,某种程度上也是源于古道尔的影响。“很难预见一个观察猿猴多年的人会有一天全副精力去影响那群呼风唤雨、有权有势的要人;灵长类学家很少会对这个感兴趣的。”

然而古道尔和美国、法国、坦桑尼亚、布隆迪的政府官员以及硅谷那些高管的交际多少证明了,这二者所需的能力似乎还是相通的:耐心、毅力和洞察力。古道尔观察了黑猩猩没几个月就发现它们的行为与人类如出一辙。如今也许返本归宗,她与黑猩猩共度的时光增进了她对人类的理解,使她无意中获得了强大的直觉、帮她说服了无数人。

沿着湖岸距离贡贝林区管理处和客舍几百码的地方,古道尔为自己保留了一处小房子。这是她和凡·拉维克以及虫虫一起生活过的地方,也是后来她和第二任丈夫德拉克·布莱斯森共居之处。布莱斯森是一位地道英国人,却在坦桑尼亚的民选政府中任职。这房子算是有一扇门,但窗户上却是蜂窝形铁丝网——足以把动物挡在外面却能让贡贝的清风穿堂而入。房子里散落着旧的《科学》和其他一些杂志,上面登载着古道尔的文章;如今核心期刊上仍会有一些她的署名文章,但基本上是她点头许可而没有亲自参与的研究。有点吓人的是,这房子仍然放满了狒狒与黑猩猩的头骨和其他骨骼。一天下午,窗外涛声拍岸,我们在房中谈论着她从事的社会活动和之前作为科学家的生活有何不同。“我觉得我和人们在一起能做的无非就是谈谈话(以施加影响)”,她说。“要是和黑猩猩,你休想改变它们半点。”

贡贝河自然保护区珍妮·古道尔旧居内部M.C.BrownNYT

我提到她努力对人们表现得没有威胁。“是呀”,她认同这点,“我不会咄咄逼人的。”当她和一位参议员在走廊里只有个把分钟时间谈话时,她也会同声相求以示亲近,关切地询问对方一位亲戚身体是否康健。“你会尽量寻找共同的话题,绝不会贸然跑来大抒己见。”

不过萨伯尔斯基有一点说得没错,与她作为环保主义者的工作相比,古道尔和黑猩猩共度的时光更加使她惬意。“有人问我:‘什么你还会回到这里?’”她在基戈马的古道尔研究所和一群坦桑尼亚政府官员探讨耕地保护政策时说:“因为我毕生中最美好的时光都是在贡贝的森林中度过的呀!”

(基戈马的珍妮-古道尔)研究所同其他一些非政府组织的办公室一同位于一幢单层U型红顶建筑中,其中包括联合国难民署,他们在布隆迪内战期间致力于救助难民。古道尔在“飞越贡贝”之行后创办的本地环保机构也在这里,几乎成了当地有志青年为了找工作和其他机会练习英语口语的消遣之处。

罗伯特·奥马利是一个在贡贝做研究的博士后,他当时正好也在,就给古道尔看了些他研究的黑猩猩“高家”一族的照片。古道尔碰到“高家”最早的成员“高伯林”时它才出生几个小时;后来它成为了部落雄性头领,而在1989年它被最终打败屈服后古道尔给它带了些香蕉,那之前还被喂了药以帮助它从伤势中早日痊愈。如今,它至少有九个后裔在贡贝茁壮生息。

古道尔看着视频乐不可支,上面是一只发情的年轻雌性黑猩猩在徒劳地摇晃一根树枝以引起旁边一只雄性的注意。“太逗了!”她说,“她干嘛不像惯常那样直接把臀部伸到他面前呀?”“我也没弄明白。”奥马利说。“它们真是一个神奇的家族”,她说,“就像我们所见一样生生不息!”“真的非常繁盛”,奥马利赞同不已。“那对双胞胎里谁更厉害些呀?”古道尔问道。“高金金,她女儿也一样。我特别喜欢观察高家,因为它们就是这么一个族群,特别喜欢相互陪伴。”

“它们真是无忧无虑呀,是不是?”古道尔说,双目像被锁在了视频上一般。

古道尔很少能拥有如此悠闲的时光。就在我们从布隆迪首都布琼布拉出发去贡贝的当天,她一清早回复了些电子邮件;然后会晤了当地的政府官员以及英国和法国的大使;偶遇了一个来培训当地人做酒店管理的美国家族企业;最后坐一辆没有空调的丰田巡洋舰越野车行驶了四个小时,中间还不断停下来到各地的根与芽组织视察。当我们开出城外的时候,视野中拥挤的交通和棚户区逐渐让位于大片棕榈树和木薯田,接下来是一些村寨,都是用同样的桔色泥土烧制的砖砌成的小房子。午饭刚过,天气暑热,古道尔两天前刚从伦敦飞过来,我以为她会打个盹。然而,她拿出一杆笔和一个记事本开始谋划如何给布隆迪的根与芽组织少花些钱买一辆车。由于途径一座失修的桥我们不得不绕路而行,几个小时后正碰上壮观的日落。“喔!”古道尔双手抚胸赞叹道,“看啊!”

从布琼布拉前往坦桑尼亚边境的路上M.C.BrownforNY

当我们到达坦桑尼亚边境时,夜幕已经降临。理论上说,这时候要过境已经太晚;之前有人曾在这时到达被遣回去了。柯林斯从车上下去找穿制服的布隆迪哨卡守卫说情,我和古道尔留在车上赶蚊子。“能把讨价还价的事留给别人我太高兴了”,她说,“一般这事都得我来。”

边境守卫说如果坦桑尼亚那边的人放行他就让我们过去,所以我们又沿着湖岸开了一百米到坦桑尼亚的哨卡,那边的人也同意了。记录了我们的名字和护照号之后,守卫还要看看我们以便与护照上的照片对照。他拿手机上的光源照了照古道尔的脸说:“您看着有点疲惫呀。”

“要是你也会疲惫的”,她嬉笑着说,“我今天给那些部长和大使们扯了好几个报告了!”柯林斯问她要不要趁边境官查证件时坐一会儿。“不不,我可不想坐着!”她说,我都坐了一天了。我还想在这儿跳跳舞呢!”说着她就双手插兜,在光溜溜的水泥地上来回摇曳起来,精神勃勃才不管有没有音乐。

半小时后,一轮明月在山间升起,我们正快速穿越波涛汹涌的湖面。古道尔嗅着空气中味道的变化就知悉我们快到保护区了,这是那里特有的浓密植被所散发的馥郁气息。

古道尔已经一连工作13个小时了——这是漫长的一天,不过成效卓著。她上次来布隆迪时是2013年,当时和法国大使盖里特·凡·罗素讨论了布隆迪威彦达保护区的局势:该国数十年内战期间逃离的难民正在返乡,可能会在保护区边重建家园。她告诉凡·罗素当地政府无力守卫保护区的合法边界。今天一次会面中,凡·罗素告诉古道尔他已说服法国政府筹集了资金以雇佣护林员;他们也会资助一些外围项目,以期向民众宣传保护森林有助于开发旅游业和当地经济发展。

“你知道听到这些对我意味着什么嘛:‘因为你上次到访,我们才得以做成这些。’”她说,“你也不知道需要什么人才能促成什么事;但是只要我还在做,事情就有进展。所以你就会明白,为什么我仍在奋斗不止。”

译自《纽约时报》2015年3月13日

珍妮·古道尔:惟有帮助才能都被拯救

《LADY》杂志

文/杜峥 图片提供/根与芽北京办公室

珍妮·古道尔,英国动物学家、联合国和平信使、公益组织“根与芽”创始人,被尊称为“奔走的特蕾莎修女”。26岁时,为了观察并研究黑猩猩,她奔赴非洲原始森林,度过了38年的野外生涯。当意识到自己的研究不能阻止黑猩猩种群减少的严重问题时,她毅然决然走出密林,开始为营造更好的保护濒危动植物的条件而奔走。她希望,全世界的人们都能尊重和爱护所有的生物,保护我们的环境,保护地球,创造更美好的生存空间。

“惟有理解,才能关心;惟有关心,才能帮助;惟有帮助,才能都被拯救。”(Only if we can understand, Can we care; Only if we care,Will we help; Only if we help, Shall all be saved。)

珍妮·古道尔的这句名言,频繁被环保主义者引用。然而,这世上像她一样为保护濒危物种而汲汲奔走甚至奋斗终生的人,却寥寥无几。

年幼时,在善良的母亲影响下,她就开始像对待朋友一样对待动物。她刚满周岁时,伦敦动物园首次降生了一只小猩猩,母亲给她买了一个蓬松玩具黑猩猩,取名“朱比里”,以示庆祝。有一次,花园里的几只蚯蚓被她捡到床上,和她一起睡觉。母亲并没有斥责她的古怪与疯狂,而是小心翼翼地将这些小动物放回它们自己的家。等她又长大了一些,母亲买来《泰山》(Tarzan)和《怪医杜利德》(Dr. Dolittle)这些书给她读,让她更加热爱大自然,也知道了原来人与动物可以平等交流。她家养了条狗叫Rusty,是她的玩伴,“第一个教会我动物也有人格和喜怒哀乐”,珍妮·古道尔说。平素,她喜欢在外婆家伯恩茅斯的乡间游走,观察筑巢的小鸟、把卵囊背着走的蜘蛛、在树木间追逐嬉戏的松鼠,就这样,安静而充实地度过了风华少年时代。

由于家境清贫,负担不起高昂的学费,珍妮·古道尔高中毕业即走向社会,到伦敦接受秘书培训。这段经历,使她拥有了处理繁杂事务的耐心与能力,也为后来她成为路易斯·利基的秘书打下了基础。那是1957年,这个没有学术背景且没有受过高等教育的姑娘,凭借一腔热忱只身来到肯尼亚,找到国家博物馆馆长、古人类学家路易斯·利基,“只是想和他谈一谈动物”。利基非常欣赏她,延请她担任秘书,协助自己研究自然与生物。

1960年,珍妮·古道尔在利基的支持下来到坦噶尼喀湖畔的冈比河自然保护区开展黑猩猩研究。刚开始时,工作异常艰难。“黑猩猩是一种非常害羞的动物,每次见到我都会迅速闪开。它们会瞥一眼我这个来到它们地盘的‘白猿’然后消失踪迹。”她说,“我总是垂头丧气地回到营地,担心经费用完,更害怕会令利基失望。但是每次我还是带着决心重新回去。”

为求得黑猩猩们的认同,珍妮力求保持和它们一致的生活习性:她在林中露宿;吃黑猩猩吃的果子;甚至像黑猩猩一样爬树,在林间行动。整整15个月过去了,黑猩猩们终于对她习以为常。她甚至把自己想象成一只母猩猩,模仿黑猩猩的叫声和动作,小心翼翼、一点一点地靠近猩群,并最终赢得了它们的信任。

在黑猩猩研究方面,珍妮·古道尔取得了许多惊人的发现。例如,她发现黑猩猩能够选择和加工工具,用来从蚁巢中捕捉蚂蚁,这一发现打破了长久以来“只有人类才会制造工具”的观点。她还发现,黑猩猩能够表达与人类比较相近的情感,例如幽默、愤怒、伤心及恐惧。1965年,因为对黑猩猩的出色研究,她获得了英国剑桥大学的博士学位。然而,伴随着漫长的研究生涯的,还有漫长的孤独生活。在她刚刚踏入丛林的时候,母亲亲自前往,陪她度过了最初的几个月。几年后,她与为她拍摄影片的摄影师结婚,但婚姻仅仅维持了8年,因为身为摄影师的丈夫需要到处奔走,而她却不能放弃研究。

珍妮·古道尔为人称道的,不仅仅是她的研究成果,还有她对动物保护和环保事业坚持不懈的努力和付出。

1986年,芝加哥科学院举办了“了解猩猩”研讨会。当珍妮·古道尔乘坐飞机经过冈比国家公园上空时,她被眼前的一切惊呆了。自己熟悉的冈比国家公园依旧郁郁葱葱,但公园周围黄沙飞舞,所有的树都被伐光。“那时候我突然意识到,如果我还是一直待在冈比研究黑猩猩,非但不能保护它们,反而会让它们的数量越来越少。”她说,“我可以为拯救森林和黑猩猩牺牲自己,可是如果我们的下一代无法胜任这个工作,那么我们的努力都毫无用处。”

1991年,珍妮·古道尔启动了“根与芽”环境教育项目,通过这个平台,让更多的学生和社区成员投入到关心环境、关爱动物和关怀社区的行动中来。目前,“根与芽”已经成为全球最具影响的面向青少年的环境教育项目之一。

许多青少年问她,该如何去保护动物,该如何改变世界?她回答:“去做吧,做出改变,改变自己,影响自己的父母。如果我们都能一起努力,将理念传播给更多的人,世界就会变得更好一点。这就是让我一直坚持下去的原因,想想看,即使你只是做出微乎其微的改变,又怎么能停下来呢?”

动物与人同等重要

LADY:能否介绍一两只您为之命名的、与您关系亲近的黑猩猩?

珍妮·古道尔:所有我遇到过的黑猩猩都是我非常珍爱的。如果非要让我选择一个,我想我会选灰胡子大卫(David Greybeard)。它是我刚到坦桑尼亚时候遇到的,那时候我还是一个新手,所有的黑猩猩都会在我靠近它们时跑掉。它是最初那几只让我意识到它们会制造、使用工具且吃肉的黑猩猩之一,那是当时我在科学界的一个重要发现。这些特点是之前被认为只有人类所拥有的。

LADY:通过观察黑猩猩之间的交流方式,您觉得它们的交流方式对于人类来说是否有启发呢?

珍妮·古道尔:通过对黑猩猩的研习,我发现它们与人类并无特别大的差异。跟人类一样,黑猩猩有非常独特的品行和习性,它们通过声音来沟通,除此还有非语言类交际方式,例如手势示吻,握手及相互拥抱等。它们之间合作非常高效,在捕猎中同样适用。它们能够表达与人类比较相近的情感,例如幽默、愤怒、伤心及恐惧。这些交流上的相似性能够进一步挖掘我们的相互关联性。不仅是黑猩猩与人类之间的相似性,还有与其他物种之间的。承认人类并非是唯一物种可以表达自己情感,是一种谦逊的态度。

LADY:为了研究黑猩猩,您在非洲度过了38年的野外生涯,失去了很多常人本该有的快乐。现在回想起来,您后悔吗?

珍妮·古道尔:我承认那时(身处非洲)的确错过了很多事情。但是能够实现去非洲的梦想,能够沉浸于对黑猩猩生活的研究,这让我觉得一切都值得。我得到了我母亲的支持,利基博士的帮助,以及很多人的鼓励。我学到了关于黑猩猩的知识,关于人类及我们身处环境的认识。

“我不需要利用死去的动物做食物”

LADY:作为一名动物保护主义者,您对于“素食主义”怎么看?

珍妮·古道尔:作为一个素食主义同胞,我认为这是一种值得称赞的行为,且对人的健康有益。当我在写《希望的收获》(Harvest for Hope)一书的时候,我学到了很多关于肉对人身体的作用,比起肉食来,人的身体更适应素食。同样在我们的社会里,肉类加工工业是当今气候变化的一个重要诱因。动物生存所食用的激素和抗生素大大地影响着人类的健康。

因为我长年在外旅行, 吃纯素对我来说比较艰难,但是自从吃素之后我感到精力更充沛。

LADY:假如您身在野外,处于极端饥饿的状态,身边只有一只死去的黑猩猩,您会选择吃掉它吗?

珍妮·古道尔:我知道也希望这个场景不会发生。在野外可以找到许多可食用的植物、果实。在研究黑猩猩的时候,我注意到它们寻找食物、处理坚果、使用工具钓蚂蚁的许多方法。只要当时的环境是真实的,我不需要利用死去的动物做食物。

LADY:不知您是否知道,每年夏天,中国广西玉林市会有个“狗肉节”,在中国有很大的争议。有人说狗是人类的朋友,不能食用;也有人说如果这些狗不是宠物狗,而是像牛、羊、猪一样只供肉用,食用起来就不值得谴责。对此您怎么看?

珍妮·古道尔:我从中国根与芽的同事听到了这个消息。我很高兴在中国大家开始讨论动物福利的问题,并且用行动带来改变。

我妈妈经常跟我说,如果别人不同意你的观点,你要去倾听别人的意见;如果忽视别人的意见,不与别人对话,很多事情就不会有结果。

同时,希望人们理解对话不是无休止的争辩甚至暴力行为,我相信合作和协商更有助于解决问题。改变人的行为和态度需要时间,这就是教育十分重要的原因。根与芽环境教育项目在中国已经开展了20年,从2004年起,根与芽北京办公室开始了动物福利教育项目,我们与英国皇家防止虐待动物协会RSPCA合作培训了300多人次的教师,成千上万名学生听到了动物福利的课程。

LADY:在中国,有些动物保护主义者非常积极。有时,当他们提前得知有运送狗去宰杀的车辆行经某个路段,会去半路拦截(有时甚至是在高速公路上)。如果当您得知这种事情发生,会去救助吗?会采用什么样的救助方式?

珍妮·古道尔:我认为更好的选择是联系政府部门,就像之前说到的,如果处理得当,别人应该会去倾听你的说法。“己所不欲勿施于人。”人类、动物、环境相处和谐的未来需要法治的支持,也需要人与人之间的理解和关爱。

LADY:您对于“朋友”是怎样定义的呢?您认为人和动物之间会存在“友谊”吗?

珍妮·古道尔: 我认为随着更多人养宠物,照顾它们,把它们当做家庭成员的一部分,人与动物之间的纽带关系变得越来越强。但是这种友爱应是对所有动物都平等的,无论是对野生的还是家养的、大的或小的。我认为所有动物都应受到重视,无论是最小的昆虫还是最大的哺乳动物,它们都是我们生态系统中的一分子。如果亚马逊河的一个小昆虫灭绝了,不会有很多人知晓或关注。但是或许那种昆虫是某类生物或鸟的猎物,它们也会因此而灭亡;而这种鸟或许在散播一些不同植物的种子方面起关键作用,这样一来,随着这种鸟的消失此类植物也会无法继续繁衍,如此类推。昆虫对于农业很关键,它们是传粉的媒介且防止害虫。因此人类需要意识到自身与地球上生物之间各种微妙的关系。

“我对未来非常乐观”

LADY:相比于野生动物,现代人似乎让自己变得越来越不自由,您觉得这是不是一种悲哀?

珍妮·古道尔:随着人类不停的探索和发展,尤其在技术领域,在很多方面的积极作用都是毋庸置疑的。但是我们也慢慢地对这些先进的技术产生更多的依赖,人们花更多时间在电脑上。随着人类进步,我们变得过于受刺激,在生活中制造更多的压力,以至于忘记真正重要的一些事。从某种程度上来说我嫉妒动物,他们没有像我们这样面临那么多的问题。

LADY:“根与芽”(Roots&Shoots)这个组织在中国已经成立20年了。您对于它在中国的发展寄予怎样的希望?怎样能够参与到这项活动中来呢?

珍妮·古道尔:1994年,中国第一个根与芽小组在北京京西学校建立。我相信根与芽项目在青少年环保教育和发展社区积极影响力方面做得很好。我认为儿童可以激发改变,成为有激情的领导者,且能够以他们为中国环境、野生生物及社区做出的贡献而自豪。我希望中国能更加珍惜环境,意识到不要以牺牲环境保护和可持续发展的方法为代价来发展经济。

LADY:您认为人类的文明是什么样的方式,才能实现达到人与自然和谐的境界呢?

珍妮·古道尔:我终年在外奔走就是想为人类传达这样的信息。我认为人类社会需要认识到哪些事情是真正重要的,意识到他们的一些选择会对环境和动物造成的影响。诸如你吃什么、你如何旅行、你的穿戴。我们所有的人都是相互连通的,我们生存在一个脆弱、但恢复能力很强的自然环境里,但是人类的很多行为都是作用于那些不可持续发展的资源之上。

LADY:您已经80岁了,依然在为公益、为动物保护而奔波。是什么力量让您一直坚持到现在?

珍妮·古道尔:自从离开冈比国家公园,我一直都在旅行。最初是战争、污染和野生动物世界被破坏,促使我开始这趟旅程。但不是这些原因使我持续下去。1991年第一个“根与芽”小组在坦桑尼亚成立。当时有12个学生找我讨论环境问题,想知道有什么他们可以做的。这些人中的一个后来为坦桑尼亚环境署工作,另一个成为了坦桑尼亚根与芽办公室的总干事。从他们和其他许多年轻人的身上我看到了希望和热情,这些希望将会创造一个绿色的未来。这也是我希望大家支持和关心根与芽环境教育项目的原因,你们的支持可以帮助我们教育和鼓励更多年轻人,带来更大的改变。

LADY:对于人类的环境与未来的发展,您是否持乐观的态度?

珍妮·古道尔:非常乐观!对于同样支持这一事业的活动家和科学家,他们的进步和坚韧不懈我感到非常惊喜。如同此刻,当人们告诉我他们如何深受我工作的影响,告诉我他们所做出的努力,尤其是听到孩子们讲的故事,我总是感怀至深。最初成立根与芽,我相信儿童能够创造积极改变,对于阻力表现出无畏,我也看到全世界很多根与芽小组都是这样做的。从我开始研究黑猩猩,我们已经走了很长的一段路,我非常确信我们可以继续前进,人类和自然可以和睦相处。现在,我们通过大的或小的选择做出改变,如果我们能够在生活中自觉留下最小的生态足迹,如果我们按需购买并且在购买时能够考虑人与动物、环境的和谐共生,我们能够改变世界。

百度百科:珍妮·古道尔

珍妮·古道尔,在世界上拥有极高的声誉的动物学家,致力于野生动物的研究、教育和保护。她二十多岁时前往非洲的原始森林,为了观察黑猩猩,度过了三十八年的野外生涯。她奔走于世界各地,呼吁人们保护野生动物、保护地球的环境。现被选入牛津教材七下第八单元。

中文名 珍妮·古道尔 外文名 Jane Goodall 国 籍 英国 出生地 伦敦 出生日期1934年4月3日 职 业 动物学家 毕业院校 剑桥大学 信 仰 基督教 主要成就 黑猩猩的保护、研究 创立Roots & Shoots 代表作品 In the Shadow of Man 星 座 白羊座

珍妮·古道尔个人经历

珍妮·古道尔,曾获得了联合国所颁发的马丁·路德·金反暴力奖。这个奖过去曾经也有两位人士获得过,他们分别是南非前总统曼德拉以及前联合国秘书长安南。

1975年,她建立了致力于野生动物研究、教育和保护的珍古道尔研究会[1],向全世界推进动物的研究工作。她的巨大贡献以及"国家地理"为她拍摄的几部精彩的电影使她名扬四海。她为成人写过六本书,包括那本著名的《在人类的阴影下》。她还拍摄了一部纪录片,《简的旅程》。

伊丽莎白二世授予她英帝国司令的头衔。她还获得过多次褒奖,包括在基础科学研究领域极富盛誉的KYOTO奖和国家地理学会的胡博奖,以奖励她在研究、探索和发现方面的突出贡献。

如果说我们是自大的种族莫不如说我们是科学历史的牺牲品,我们应该懂得生命的意义及价值。古道尔对黑猩猩和灵长类动物的感情之深厚,还可以从一次谈话中听出来。她说:"当我看了有些医学科学家实验用的关在笼子里的猩猩或猴子时,就好像在波兰参观纳粹集中营时所感受到的同样滋味。"她把在非洲各地市场上骨瘦如柴可怜的黑猩猩收养起来。可是当她的妈妈薇恩的生命得救于猪心瓣的嫁接时,也不得不承认她对动物的爱好也有其片面性的方面。

为了唤起公众环保意识,1991年,珍建立了一个全球范围的青少年教育计划:根与芽[2]。

“根,在地下四处蜿蜒而生,为植物生长奠定了坚实的基础。幼芽看似柔弱,但为了接触到阳光,它们努力生长,甚至可以钻透厚厚的砖墙。困扰着我们这颗星球的种种问题就好像是那些砖墙。成千上万如根之坚、芽之韧的年轻人遍布世界,为了更广阔的光明,他们一定可以冲破重重壁垒。" 珍妮说:年轻人容易悲观失望。我回想起60多年来世界的变迁,也会对某些改变感到遗憾。但是,很多困难是可以克服的,很多令人不满的状况都是可以通过自己的双手改变的。只要你去做。”创造一种信念、信心,是"根与芽"的初衷和目标。

“很多人问我,想要通过这个活动来拯救地球吗?不,我并不那样认为。我们没有能力改变整个世界,可是,我们可以努力去改变一个人或一个地方,我想,这就够了。”

从东非成立第一个组织起,"根与芽"今天已发展成为在50余个国家注册的1000多个团体,无论是学龄前儿童还是大学生。根与芽"组织的活动推进本地人对动物、人类社区和环境问题的关注。这些小组之间建立了稳固的联系,通过各种渠道互通有无,共同商讨怎样使生活更美好的课题。“这是学生们自愿报名参加的课余小组,8岁以下的孩子是有老师指导的,小学以上的学生小组完全是自主的,没有老师和家长的干预,但是我们会对他们提出每个学期的期望。学生们自己寻找问题和解决办法,自己去募捐资金。只有当孩子们认识到这是他们自己的组织,是在为自己做事情,他们才能够认真地去感受和体验,才能树立起信心。”

关于著名动物生态学家珍妮·古道尔(Jane Goodall)的经历,说来非常动人。古道尔1934年4月3日出生于伦敦。她从小痴心于动物,爱读杜立特写的动物故事书。她知道非洲的哺乳类动物最丰富,很想到那里去。她没有钱,就去当女招待和女秘书,攒足了旅费钱就启程到了非洲的肯尼亚。

古道尔一到肯尼亚,就去找著名的猿人类考古学家路易斯·里基(Louis Leakey),向他要求给她个和动物打交道的工作。里基在一次保护野生动物的考察旅行中,不经心地考验了她对野生动物的知识后,同意请她当他的助理秘书。后来又看到她要和动物为伍的立志很坚,就派她到坦桑尼亚去观察野生黑猩猩群。这是因为里基认为黑猩猩在动物中与人的亲缘最相近似,它的基因组有98%与人类的相同,通过过黑猩猩生态习性的观察,可以为人类的远祖情况提供线索。这是1960年的事,古道尔芳龄26。

里基为什么同意一个年轻的姑娘去观察黑猩猩的群体呢?除了古道尔的恳切要求外,他认为以考察灵长类动物的群体生活习性而论,女性的考察员对那些雄猩猩的威胁可能远低于男性的考察员,从而使考察工作更为可行。结果表明,里基的理论是正确的。

当地的土著人告诉她有人曾在爬一棵油棕树时被一只雄猩猩从树顶趋下来撕破了脸庞挖去了一只眼睛的可怕经历。但是她不被这则故事所吓倒。她一天又一天轻手轻脚地逼近黑猩猩群,她仿效黑猩猩的动作和呼叫声,使她能够和它们作一定程度的沟通,仿佛自己也是一只母猩猩。她惊人的耐心终于获得了黑猩猩群的信赖,为它们所接受,融入了它们的群体之中。

她在坦桑尼亚建立了"刚比河研究中心"。在对黑猩猩群所进行的长达30年持久不懈的观察研究工作中,她还陆陆续续地发现在这个刚比群体中的个体间形形色色的交互关系和生态习性。她观察到了在母子间和兄弟姐妹间的情爱情景,观察到了它们在雨中跳舞的欢乐情景,观察到了在性爱活动中雄猩猩轮流和母猩猩做爱并不争斗的情景;可是也观察到了上下间的制服和敌手间的仇恨情景,观察到了一只四岁的母猩猩虐杀了几乎全部新生猩猩的疯狂情景,任何有使结果产生偏倚的行为,都必须尽量避免。在生态学的观察过程中,工作人员必须避免对被观察动物产生影响的行为。因此古道尔认为她把香蕉给黑猩猩吃这桩事犯了大错,为此而后悔不已。

过去,我们认为人类是唯一懂感情的动物。珍妮发现,黑猩猩每天要用两三个小时互相梳理皮毛联络感情,这是它们必不可少的社交活动,而寻找食物则花一个小时。它们从整理皮毛得到的温情与快意似乎超过了吃东西的愉快。它们久别重逢的场面酷似人类,不乏搂抱、握手的亲热之举。可见黑猩猩的感情世界非常丰富。我们要感谢珍妮的一伟大的发现,不然我们不知还要等上多少年。

如果说我们是自大的种族莫不如说我们是科学历史的牺牲品,我们应该懂得生命的意义及价值。古道尔对黑猩猩和灵长类动物的感情之深厚,还可以从一次谈话中听出来。她说:"当我看了有些医学科学家实验用的关在笼子里的猩猩或猴子时,就好像在波兰参观纳粹集中营时所感受到的同样滋味。"她把在非洲各地市场上骨瘦如柴可怜的黑猩猩收养起来。可是当她的妈妈薇恩的生命得救于猪心瓣的嫁接时,也不得不承认她对动物的爱好也有其片面性的方面。

继古道尔考察成功之后,相继有黛安·福西(Dian Fossey)[3]对非洲大猩猩群的考察和蓓鲁特·高尔迪卡(Birute Galdikas)两位女生态学家对印尼猩猩群的考察。不幸的是福西后来为了保护大猩猩被偷猎,竟遭到当地偷猎者的残忍杀害。

早在1942年,英国人的非洲狩猎团就已在尼喀湖(现属坦桑尼亚)西岸的雨林中发现了黑猩猩群居的踪迹。古道尔的营地就设在位于湖西岸的坦岗刚比河畔人迹罕到的茂密热带雨林里。在这里还是英国人殖民地的时期就已划出了150平方公里的野生动物保护区。里面就是黑猩猩群生息繁衍之地。

初到时和她的妈妈薇恩同来,搭了个大帐篷,请了一个非洲厨师多米尼克和他的妻子当后勤。三个月后薇恩回归英国,古道尔聘用了一位曾经为里基工作过15年的非洲人哈山当助手。他是个好助手,帮了古道尔不少忙。最初,黑猩猩们对这位闯入其领地的白皮肤的不速之客纷纷躲避。珍妮只能在500米外观察它们。为了求得黑猩猩的认同,珍妮露宿林中,吃黑猩猩吃的果子。15个月后,黑猩猩们对珍妮的出现终于习以为常。珍妮甚至坐在黑猩猩身边,它们也爱搭不理地懒得看她一眼。古道尔不顾艰苦,带了哈山静悄悄地进入林区,静悄悄地等待,静悄悄地观察。雨林中的茂草有一人多高,锋利的叶片刮伤了她的皮肤,有时只能像猩猩那样爬树在树间行动。她也遇到过黑猩猩对她的威胁,由于临危不惧,终于安度难关。

她早期关于黑猩猩能够使用工具的发现震惊了世界,因为在此以前大家认为只有人类能够使用工具。她发现黑猩猩使用细长的树枝从白蚁窝的出入口插进去沾出白蚁来吃。与此同时,她还发现黑猩猩是杂食而不是过去所公认的素食性的,因为她见到了黑猩猩还爱吃动物的肉。

5年后,即1965年,古道尔对黑猩猩群体生态学的观察和研究成果使她获得了英国剑桥大学的博士学位。

她在坦桑尼亚建立了"刚比河研究中心"。在对黑猩猩群所进行的长达30年持久不懈的观察研究工作中,她还陆陆续续地发现在这个刚比群体中的个体间形形色色的交互关系和生态习性。她观察到了在母子间和兄弟姐妹间的情爱情景,观察到了它们在雨中跳舞的欢乐情景,观察到了在性爱活动中雄猩猩轮流和母猩猩做爱并不争斗的情景;可是也观察到了上下间的制服和敌手间的仇恨情景,观察到了一只四岁的母猩猩虐杀了几乎全部新生猩猩的疯狂情景。

她对她观察得最仔细的刚比群中每个成员都认得,并为它们起了名字。例如Flo是只漂亮而性感的母猩猩,她哺育了好几个子女,其中最小的儿子叫Flint。在这对母子间的感情好得无以复加,到母亲死后,小儿子十分伤心,不久也死了。然而,由于嫉妒,不时有母猩猩把不是自己生的婴儿抢过来残忍地弄死后吃掉。

于是古道尔发现了不少习性与人类间的多少有相通之处。可是经过长期的观察,期间的差别还是很大。古道尔认为,黑猩猩不像人类有个性,有意识。她研究不出黑猩猩的意识是什么,也看不出它们的个性是否存在。

作为一位杰出的科学家,古道尔的品德为众人所仰慕。首先是她对自然界特别是动物界的无限爱好和了解,对知识的永不满足;其次是她有超人的勇气、耐心和恒心,能够去平常人不敢去的野兽出没之区而无所畏惧;第三是她作了入微见细的观察和客观翔实的记录,为自己的科学研究提供第一手的资料;第四是她忠实于科学事业,从不讳言自己在观察和研究中的缺点。例如她说不应该用香蕉给她的黑猩猩朋友,因为这样做有可能改变了它们的生存环境和生活习惯,从而使所观察到的资料和进行的判断产生偏倚。在科学研究中,任何有使结果产生偏倚。

古道尔成了黑猩猩最好的人类朋友,堪称为世界级的模范科学研究者。

珍妮·古道尔名言名句

人们常常问我是否思念家里舒适的生活条件,的确有时我想欣赏一段优美的音乐,享受一下阅读文学作品的乐趣。但是坦白地说,除此以外,我在这片丛林里 感到很愉快。住在简陋的帐篷里,在可爱的小溪中洗澡,中午的炎热,倾盆大雨,有时甚至有讨厌的小虫,它们都是森林生活的一部分。这是我一直盼望的生活。我 从来没有后悔做了这样的选择。

根,在大地下舒展、蔓延,无所不在,形成坚固的基础;

芽,看上去弱不禁风,然而为了得到阳光,它们能钻出坚硬的砖墙。

如果我们这个星球上面临的各种问题,就像那一堵堵坚硬的砖墙,

那么,全世界成千上万的年轻人就是成千上万的根与芽,可以冲破这些砖墙。

你能改变世界!

每个人都很重要, 每个人都能发挥作用, 每个人都能带来变化。

Only if we can understand, can we care; Only if we care, will we help; Only if we help, shall all be saved.

(惟有理解,才能关心;惟有关心,才能帮助;惟有帮助,才能都被拯救。)

珍妮·古道尔的这句名言,频繁被环保主义者引用。然而,这世上像她一样为保护濒危物种而汲汲奔走甚至奋斗终生的人,却寥寥无几。[4]

|