企业家精神、家族内部矛盾与家族企业发展的互动关系研究

——以诸暨华康企业为例

杨海锋 汪少研 张欢 蔡金冰 童佳鹏 王琼

摘要:华康公司是一家由诸暨蔡氏三兄弟创办的家族企业。在本文中,我们将通过对该企业二十多年成长脉络的研究,从核心人物蔡仲良的企业家精神、家族内部在企业决策上引发的矛盾以及整个家族企业的发展这三个最引人注目的维度出发,深入探讨三者的相互关系,进而得出有启发性的结论。

关键词:华康 企业家精神 家族内部矛盾 家族企业发展

一.华康企业概况

华康有限公司座落于浙江省诸暨市大唐镇,是范家邬村蔡氏兄弟经过二十多年的奋斗创办起来的拥有多种经营的家族企业。目前下属有华康食品有限公司、华康化纤厂、华康犬业有限公司、华康旅游山庄等,其中以华康食品和华康化纤为核心(如图1)。华康食品有限公司诸暨糕点食品生产的龙头企业,生产的“月龙”牌月饼畅销省内外,年生产销售量进入浙江省五强企业行列。华康化纤厂专业生产销售各种色别规格的丙纶弹力丝,广泛应用于袜子、手套、头花、织带、羊毛衫、洗碗布等产品,年生产能力达3000—5000吨,已在业内拥有一定的知名度。

二.家族成员简介

华康企业的主要成员是蔡氏三兄弟——大哥蔡仲水、二哥蔡仲良、三弟蔡仲国,其基本的家族关系如图2。在企业发展过程中,二哥蔡仲良始终是灵魂人物。父亲蔡孟月则是三兄弟的“总管”(但不参与具体的经营管理事务),作为三兄弟之间协调、仲裁的角色。二哥蔡仲良和三弟蔡仲国之间还有一层特殊的关系——他们的妻子陈仕球和陈仕英又是亲姐妹关系。而在第三代关系中,蔡金冰即是本文的作者之一。

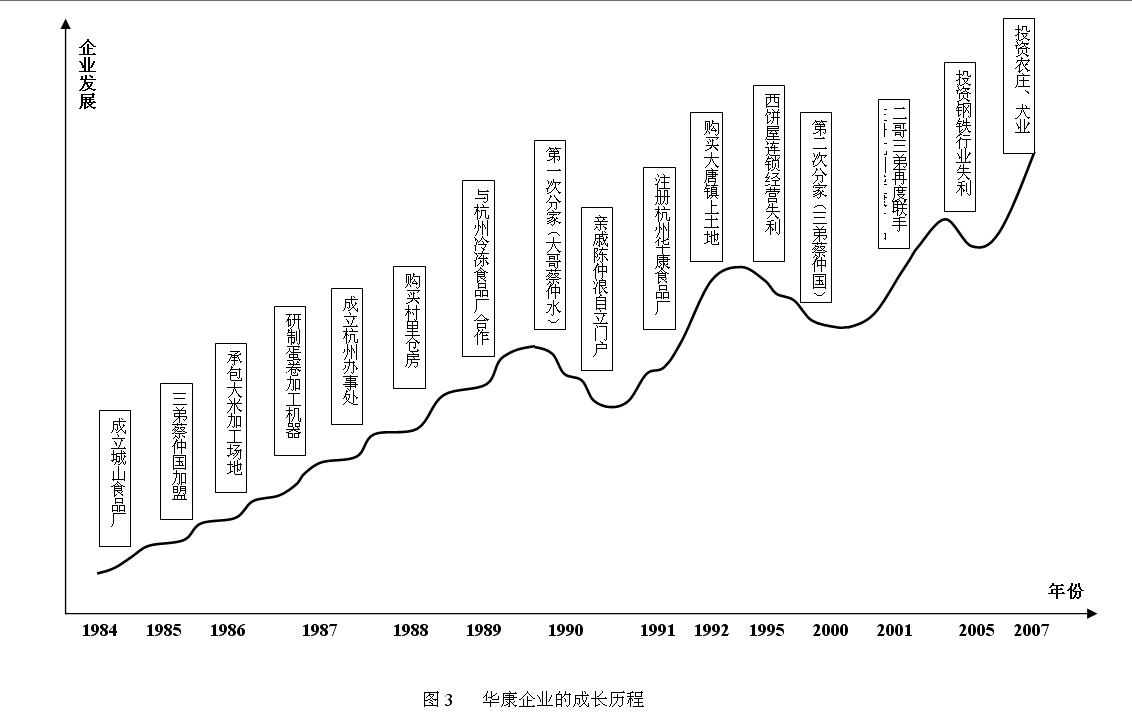

三.企业成长历程(如图3)

n “城山食品厂”诞生

1984年,二哥蔡仲良当时在城山乡人民政府做会计,一方面因收入微薄,很想做点买卖养家,另一方面也考虑当时分田到户后农村劳动力有剩余,可以组织起来办工厂。偶尔一天他在报纸上发现了商机——用机器代替人工制作蛋糕。与大哥蔡仲水商量后,揣着身上仅有的150元钱连同向工作单位借的200元,购买了一台新型蛋糕机,并于同年10月,注册“城山食品厂”。此时的食品厂规模非常小,属于家庭作坊。

n 三弟加盟与规模扩张

仅仅一个多月,城山食品厂就增加到四台蛋糕机。1985年,三弟蔡仲国加盟,三兄弟有明确的分工:大哥负责销售,三弟负责原料、生产及机器维修,而二哥同时兼顾两方面的工作。而老父亲则是总体协调者。由于是家庭作坊,场地、电路的老化和供电的不足限制了生产与发展,而这时望泄村的大米加工场刚好要投标作为出租场地,但承包费成了棘手的问题,并且存在一定的风险。于是家族内部召开家庭会议进行磋商,三兄弟的父亲及大哥当即表示反对,最后没有磋商出一个结果来。蔡仲良先斩后奏,果断地参与了投标,承包到了大米加工场,城山食品厂在规模上向前跨越了一大步。此时(1986年初),基本还是一个生产单一产品——蛋糕的作坊。

n 设备更新与市场开拓

善于捕捉商业信息的蔡仲良又在一张湖北报纸上发现了一种新型的制作蛋卷的机器,他立刻买下机器图纸,并邀请了湖南当地的技工一同研制。研制成功的新型蛋卷机大大提高了生产能力。考虑到诸暨市场的有限,蔡仲良决定将产品推广到杭州市场,1987年,城山食品厂成立了杭州办事处,由蔡仲良夫人的弟弟陈仲浪做办事处主任。为了食品厂有更好的发展,蔡仲良辞去了会计工作,全心投入到食品厂。此时的城山食品厂已成为一家生产蛋糕、蛋卷、牛皮糖等多种产品的较全面的食品工厂,人数也扩大到了60人以上。

n 再扩规模及遇到瓶颈

随着杭州市场的拓展,原先租用的场地又一次不能满足生产的需要了,于是二哥决定购买村里的一座仓房。仓房面积很大,有两亩多(一千多平方米),而且是购买而不是租用,投资巨大,需要举债,这个决定再次遭到了父亲及大哥的反对。在重重阻力下,蔡仲良还是委托朋友投标,成功购买了仓房。搬入新厂房后,企业发展顺利,此时(1988年)已有资产三十万,员工80多人(其中15人左右为亲戚),在大唐镇已有了不小的名气和声望。1989年,企业的发展似乎遇到了瓶颈,销售量停滞不前,特别是在杭州的市场,经过分析原因在于非杭州本土产品想要在杭州本地立足比较困难。就在这时,杭州冷冻食品厂发布出租多余厂房的信息,眼疾手快的二哥蔡仲良立即决定租下厂房,并与冷冻食品厂建立合作关系,利用冷冻食品厂的品牌打开杭州市场。

n 大哥分出自立门户

蔡仲良只追求企业发展,不追求个人分红的做法使大哥蔡仲与大嫂担心这种万一企业陷入困境,自己的多年奋斗将一无所获。家族人员于是产生了意见分歧,而此时二哥还打算购买一万元的设备,此举更是遭到了大哥大嫂的强烈反对,家庭会议的召开也没有了原先的磋商作用。保守的大哥希望三兄弟能够各自分家求安稳,所有资产平均分成三股,二哥蔡仲良为了尽量减少摩擦与企业损失当即答应了这个要求,而在整个过程中三弟蔡仲国始终是信任和听从二哥的。最后诸暨市场给了大哥蔡仲水(成立了翠香园食品厂),而杭州市场给了二哥和三弟。

n 华康食品厂诞生

分家之后,在资金和规模的限制下,食品厂损失比较严重。福无双至,祸不单行。几乎与此同时,之前任杭州办事处主任的陈仲浪(蔡仲良继父的妹夫)在完成了资金积累后自立门户,于是二哥关闭了杭州办事处,在工商所书记的帮助下在杭州注册了“杭州华康食品厂”。1991年,华康食品厂仍租用冷冻食品厂的厂房,采用了自己的品牌。1992年,重新发展起来的食品企业见到了新希望,为了能利用诸暨的人脉关系与资源,蔡仲良花50多万购买了大唐镇上的十多亩地,在此前再次遭到父亲与三弟的质疑与反对,蔡仲良经过与家人的商讨,再次说服家人,完成了规模扩张,在第二年将企业搬回了镇上,此时华康食品厂改名为杭州华康食品有限公司。家族成员仍不分红,而是继续发工资。

n 三弟二哥分又合

之后的几年食品公司发展总体良好,打响了品牌,并积累了一定的资金。1995年,二哥蔡仲良又决定扩大销售领域,开始了华康西饼屋,而西饼屋的连锁推广并没有取得预期的成功。此时一直支持哥哥的三弟也多了份担心,因为企业一直在扩大却没有得到个人的回报。于是二哥趁手头宽裕之时把总资产的三分之一给了三弟蔡仲国。蔡仲国在家乡办起了化纤厂,而化纤厂需要有大量的资金投入,三弟的资产还不足以应付所有的投资,二哥重新入股到华康化纤厂,兄弟二人再次联手。华康化纤厂于2001年正式投产。此时的华康企业已有固定资产7000万元左右,实力非常雄厚。

n 多元发展之路

华康经过几年持续稳定的发展,二哥蔡仲良又决定将产业多元化投资。其中2005年投资钢铁行业,结果产品滞销,大量积压,不得不关闭工厂。2007年,华康又承包了两个农庄,共占地600亩,计划建设农家乐,发展旅游事业。同时又在化纤厂附近建设了犬业基地,正在筹建中的中国大唐宠物市场,首期投资2000多万元。如今的华康正以坚定而踏实的步伐继续向前迈进。

四.企业家精神、家族内部矛盾与家族企业发展的互动关系

在几次采访中,我们越来越被二哥蔡仲良身上那种异乎寻常的企业家精神深深吸引,他的眼光和魄力给我们留下了深刻的印象;与此同时,这种精神与家族保守力量之间所演绎的一次次矛盾冲突也深深地触动了我们。再者,企业家精神和家族内部矛盾又是在家族企业发展的大背景下呈现的,或者说我们关注企业家精神和家族内部矛盾必然要落实于家族企业的发展上。所以我们决定将开题时准备研究的关系治理与契约治理问题暂时放在一边,转而从企业家精神、家族内部矛盾、家族企业发展三者的互动关系切入本案例。

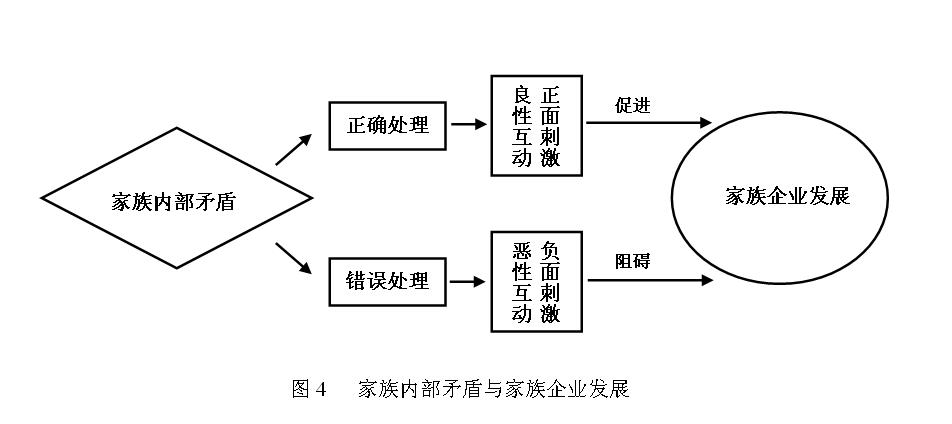

(一)家族内部矛盾与家族企业发展

家族成员由于受教育程度不同、生活经验不同等,可能信奉不同的价值观,当企业有了快速发展之后,这些不同的价值观也开始膨胀,各种复杂的期望深深地交织在一个狭小的人际圈子里,因此矛盾是不可避免的。大部分学者认为,由于家族与企业在多方面出现重叠,因而导致家庭内部出现或多或少的矛盾,这些矛盾很难避免地会影响到企业的运作和公司的管理。[1] 但不是所有企业的内部矛盾和冲突都是恶性的,有些矛盾可以给家族企业发展带来动力,属良性的。 [2] (如图4)

1.良性矛盾促进企业发展

从哲学意义上讲,矛盾是事物发展的动力。在华康企业的调查中,我们发现有一部分家族矛盾和冲突是有益的、有建设性的,对企业和家族的发展起了很大的推动作用。1985年,蔡仲良为了改善家庭作坊在场地上的限制问题,准备承包村里的大米加工场。当这个想法在饭桌上提出来后,受到了大哥蔡仲水及父亲蔡孟月的强烈反对。蔡仲良在一次次的家庭会议中详细分析事情的利弊,减少了大哥和父亲的疑虑,尽管最后蔡仲良还是自行投标承包加工场,先斩后奏,但事后并没有引起家族成员间的矛盾,可见蔡仲良虽然姿态强硬,但因为事前已经过了充分的、理性的讨论,意见的分歧并没有导致家族以及企业的分裂。

在这一事件中,家族成员间的矛盾成为一种正面刺激,促进了企业的发展。而矛盾之所以呈良性发展,我们认为主要是两个原因:第一,蔡家喜欢公开坦诚的对话,饭桌会议或饭后会议成为蔡氏家族的特色,开诚布公的交流使得家族得以始终在理性的氛围中。第二,二哥蔡仲良在创业过程中始终起着核心作用,他的企业家精神在实践中逐渐为家族成员所信服,所以家庭成员即便在自己的价值体系中不能理解,也不会掣肘或者反目。

2.恶性矛盾阻碍企业发展

虽然矛盾本身并不是坏事,但如果不能得到妥善解决,将直接影响到家族企业的发展。同时,当企业面对危机的时候,家族危机也会加剧。1989年,当蔡仲良提出他的企业扩张计划时,矛盾再一次产生。而当时企业的发展刚好遇到了瓶颈,销售增长不快,特别是杭州市场。就在企业陷入发展缓慢的困境时蔡仲良毅然决定租下冷冻食品厂的厂房,并与该厂建立合作关系。这个决定使家族人员产生意见分歧,蔡仲良还打算购买价值一万元的新型设备,此举更是遭到了大哥蔡仲水的强烈反对。双方都不可能让步,最后矛盾升级,唯一的解决方式只能是分家。所有资产被平均拆成三股,三兄弟每家一股,大哥自立门户成立了翠香园食品厂。尽管三兄弟以一种和平的方式分家,但分家产在一定范围内影响了企业的发展,尤其表现在资产大量减少和骨干人员流失上。

分家产之后,二哥蔡仲良与三弟蔡仲国还是共同发展,为什么三弟没有分出去?一个重要原因是:二哥的妻子陈仕球和三弟的妻子陈仕英也是亲姐妹关系,这层特殊的关系也使得兄弟二人更加相互信任。后来三弟也曾分出去,但马上兄弟俩又联合起来。在这一事件中,我们看到使得家族矛盾向良性还是恶性发展的重要原因应该归咎于家族成员间的感情基础。

(二)企业家精神与家族内部矛盾

所谓企业家精神,简单地说即是敢于冒险、勇于创新、锐意进取、坚毅执著等等。而这种精神在家族中也是一把双刃剑,一方面是它是历次家族内部矛盾的起因,造成了兄弟感情一定程度的疏离;另一方面,它又是家族成员凝聚力的来源,因为正是这种企业家精神把三兄弟的家庭整合到一起,从而成为整个家族前进的强大动力。

1.企业家精神会带来家族内部矛盾的消极影响

作为华康的创业家长,二哥蔡仲良一心想把华康做大做强,为了使企业不断上台阶,在企业参股的家族成员中,他始终只发工资不分红,并且在市场拓展上不满足于诸暨市场,一心想打开杭州市场,但这样的冒险开拓精神渐渐在家庭成员中产生了矛盾,而且这种矛盾随着企业的发展一次次升级。到底是见好就收、安于现状,满足于目前的规模;还是继续扩大产能,打开市场,同时也要投入更多的资金,承担更多的风险,二哥蔡仲良与大哥大嫂以及父亲的意见渐渐产生了偏离,这种分歧终于在1989年与杭州冷冻食品厂的合作问题上激化,最终导致了大哥的另立门户。

这里特别值得一提的是1992年购买大唐镇十多亩土地的决策所带来的家族矛盾。从十多年后的今天来看,二哥蔡仲良的决策无疑是有眼光的,地价已从92年的50多万15亩变成现在的60多万一亩了。但在当时,蔡仲良却受到了几乎除他之外所有人的反对,特别是父亲的坚决阻挠,他认为花这么多钱购买土地不稳当,万一国家有什么政策变化,这土地说收回就收回了,那损失的可是这10余年的全部心血。但他依然固执,父亲见阻止不了,放下狠话“如果买地,那就断绝父子关系!”幸运的是最后理性还是占了上风,蔡仲良在游说家人时说“第一点,土地作为一个企业的主要固定资产,当然是越多越好,第二点,我相信中国共产党会很好的保护个人资产,不会做出大的土地政策变化,第三,高风险伴随着高收益,以我的眼光判断,土地会增值。”地还是买了,父子还是父子,但其间所经历的辛酸蔡仲良至今还记忆犹新。蔡仲良这种执着的企业家精神,的确是企业发展所必需的,但在家人眼里却成了“冥顽不灵,不听劝告”的坏脾气。

2.企业家精神对家族内部矛盾的积极影响

在华康从无到有一步步发展壮大过程中,蔡仲良的企业家精神在其中一直起着至关重要的作用。一方面,在企业家精神的引领下可以减少家族企业的内耗;另一方面,不“打”不相识,患难见真情,经历过冲突有时反而是能使家族关系变得融洽而更有凝聚力。

1988年,为进一步满足生产需要,蔡仲良决定购买村里出让的一个仓房,这个决定又一次遭到了父亲及大哥的反对,在重重阻力下,蔡仲良还是委托朋友投标,成功购买了仓房,搬入新厂房后,同时做足父亲及兄长的工作,使他们认识到扩大产能的重要性,终于华康不仅没有被拖垮,反而越发壮大,并在大唐镇有了不小的名气。在这一事件中,蔡仲良不屈不挠的精神感染了其他家庭成员,事后父亲和大哥对他的独到眼光和经营才干有了更深的信任。可以说,正是这种不屈不挠的精神,使矛盾在一个更高的层面上得以解决。正如英特尔总裁葛洛夫那句名言:只有偏执狂才能生存。

在华康的历史中,虽然二哥蔡仲良始终性格倔强,几乎从来不作妥协,但我们也看到了这样一个事实,即使家族成员屡有退出另立门户,但并没有出现反目成仇的局面,相反,好合好散,家族成员还是一如既往的友好相处。在这里,蔡氏家族成员一定充分而巧妙地运用了各种人际艺术来平衡“一意孤行”的企业家精神,从而使企业家精神更多地体现积极的影响,这也是很值得我们思考的。

(三)企业家精神与家族企业发展

所谓企业家就是那些具备创业精神,肯创新,敢冒险和勇于打破传统的行为和作风的人,因此企业家精神对企业发展的直接影响无疑主要是积极的,如果没有蔡仲良的胆识和魄力,就根本不可能有华康的今天。但企业家精神也需要其他力量去平衡,如果处理不当可能给企业带来动荡。而且对家族企业来说,因为企业家精神可能对家族关系带来的负面影响,它也有可能对企业发展造成冲击。

1.企业家精神对家族企业发展的正面影响

这种正面影响在华康的整个历程中是屡见不鲜的。84年购买蛋糕机,这是从零到一;86年研制蛋卷机,这是从一到多;而这两次商机都是蔡仲良在报刊上并不起眼的角落捕捉到的,这种敏锐的商业触觉,正是成功企业家必具的条件。86年提出租赁大米加工场,87年成立杭州办事处,88年购买村里仓房,89年与杭州冷冻食品厂合作,92年购买大唐镇土地,2007年承包农庄、建设犬业基地,蔡仲良无一不是冒家族之大不韪,而这些大胆设想都获得了现实的成功而使企业跃上一个新的台阶。

有人把浙商精神总结为“四千”(千山万水、千言万语、千辛万苦、千方百计)和“四自”(自主改革、自担风险、自强不息、自求发展)。这种精神的确深深影响着华康的发展。初创时蔡仲良揣着多方借来的钱,远赴千里购得蛋糕机。但之后的销售却遇到了困难,小家庭作坊式的产品要进入商场很难,蔡仲良就与其哥哥蔡仲水两人推着自行车上街叫卖。正如古人所云:锲而不舍,金石可镂;锲而舍之,朽木不折。现在蔡仲良回忆起这段艰苦日子,情绪仍很激动,他说“这就是我们第一代创业人的起步,这其中的艰辛,这些宝贵的经历是我们的最大财富。”

2.企业家精神对家族企业发展的负面影响

1995年,华康食品厂开始在诸暨各个乡镇设立华康西饼屋,开始设的3、4家,由于产品品种多,竞争对手少,所以销售成绩都不错。但在接下来的一年中,各个品牌的西饼屋像雨后春笋一样,开遍了诸暨。这时,家族成员提出减少投资,关掉一部分销量不好的门店。但蔡仲良还是固执的认为市场还没有饱和,而且他有信心能够击败对手,于是他进行了大规模的扩张,在原有5家门店的基础上,又承包了7个场地,开设门店。作为企业核心成员的三弟蔡仲国,这时见劝告无效,并对诸暨的食品市场持悲观态度,于是提出分厂,带走了三分之一的资产和几个工人。食品厂由此遭受了不小损失。在此后的一年中,新开的门店,都出现大额度的亏损,无奈之下,蔡仲良只好一家一家关闭,华康食品厂进入发展低潮。

2005年,华康食品业务已经渐渐衰微,华康化纤业务大部分工作又由三弟负责,蔡仲良开始寻找新的商机,凭着自己一贯敏锐的市场嗅觉,他找到了钢铁行业,准备投资100万生产特种材料。结果遭到了包括他妻子在内所有家族成员的反对。又与以往任何一次一样,蔡仲良的计划绝对不会因为家人的反对而终止,当年,钢业公司正式成立并投产。然而一年后,产品滞销,价值超过300万的货物大量积压,公司不得不停产;又三个月后,由于局面无法挽回,蔡仲良不得不注销了钢业公司,而所有的设备也以低价售出。

蔡仲良的这两次失误最主要的原因就是缺少市场调查。在这里,家族的保守意见似乎又是成为正确意见了。比如在钢铁行业这一事件中家人曾一再提醒他特种钢材这种产品有特殊性,万一找不到买家的话,产品将会滞销,这样会造成资金上的压力,但蔡仲良还是在没有找到客户的情况下就仓促投产。所以,我们并不能只一味地肯定企业家精神这一面,而否定家庭阻力这一面,事实上这两者形成的一种张力以及在张力基础上的动态平衡,才能使企业发展得以平稳地进行。

五.结语

从以上分析,我们看到,在本案例中,企业家精神、家族内部矛盾、家族企业发展三者之间存在着如图5所示的关系(箭头画成双线是因为都有正反两方面的作用)。

第一,家族内部矛盾在家族企业的成长历程中不可避免,同样不可避免的是,它会影响到企业的经营管理。这种影响有两种,一种是良性的,会促进家族企业的发展;另一种是恶性的,会阻碍家族企业的发展。矛盾会往良性方向还是恶性方向发展,关键在于矛盾能否妥善解决。而能否妥善解决,我们认为至少与以下几个方面有关:一是,家族内部是否有开诚布公地平等对话、理性沟通的渠道;二是家族成员之间的互信、互爱的固有感情基础(如二哥和三弟两家为亲兄弟和亲姐妹的结合,感情基础更为牢固),如果仅仅是一个利益共同体,则容易分崩离析;此外,我们认为,在中国社会组织中,如果矛盾双方或多方中间没有占据优势的主导力量(都很强,各不相让;都很弱,谁也做不了主),则矛盾不易解决。而在有一“家长”(不一定是实际的长辈)的情况下,矛盾则容易解决,企业也容易渡过危机。

第二,企业家精神既可能带来家族内部的矛盾,也可能消弥家族内部的矛盾。因为中国传统农村家庭相对是保守的,这与企业家精神之间存在着不可避免的冲突,因此企业家精神往往会在家族内部掀起波澜,造成家族内部矛盾。但另一方面,所谓矛盾即企业家精神与家族保守观念相互冲突而呈现的一种张力。正如改革过程中经济的高速发展在一定程度上可以消化社会的内部矛盾一样,在这种张力足以维持家族动态平衡的前提下,企业家精神所带来的企业的整体提升可以让家族内部矛盾在一个新的层面得以解决(在某一个层面上对立的东西当上升到更要一个层面时,对立可能不复存在)。而且,在企业家精神的引领下还可以减少家族成员间的内耗。

第三,企业家精神对企业发展的直接影响无疑主要是积极的,如果没有二哥蔡仲良的魄力和胆识,就根本不可能有华康的发展。但这种冒险精神在某些时候也会走向它的反面。正如毛泽东的斗争哲学和造反精神在和平时期可能会带来杀伤力一样,过往的成功冒险常常使企业家从自信转化为自负,造成对风险的估计不足。而且创业者往往是理想主义的,蔡仲良从创业开始长达二十年没有给家庭成员分红,而是继续投入再生产,这不由得又让我们想起毛泽东建国后对干部们的要求,这种要求无疑是对的,但又是多数干部无法承受的。还有,如果我们考虑到企业家精神可能对家庭带来的负面影响,那么它间接地也有可能对家族企业的发展造成冲击。

参考文献

[1]香港华人家族企业个案研究.明报出版社有限公司.2004年6月.107页

[2]同上106页

讲解时的PPT和解说文字

各位评委老师,各位同学,大家晚上好~

我们的案例是诸暨大唐蔡氏兄弟的华康公司。主要研究“企业家精神、家族内部矛盾与家族企业发展的互动关系。我们的小组成员包括:杨海锋老师, 汪少研 张欢 蔡金冰 童佳鹏 王琼。

一.华康企业概况

蔡氏兄弟从1984年开始创业至今已有25年,目前资产8000余万,下属有华康食品有限公司、华康化纤厂、华康犬业有限公司、华康旅游山庄等

二.家族成员简介

企业发展过程中主要成员是蔡氏三兄弟——大哥蔡仲水、二哥蔡仲良、三弟蔡仲国,二哥蔡仲良始终是灵魂人物。其与三弟蔡仲国之间还有一层特殊的关系——他们的妻子陈仕球和陈仕英又是亲姐妹关系。蔡金冰是我们小组成员之一,使我们得到了许多珍贵的一手资料。

三.企业成长历程(如图3)

从1984年成立城山食品厂开始,我们可以清晰的看到华康一个总体向上的发展趋势。其间有起有落,包括拍得村里2亩多土地等5 次规模的扩张都是关键的转折点。但中间也有些回落,主要是由于第一次分家,大哥蔡仲水独立;第2次分家,西饼屋投资失误,三弟独立;以及钢铁行业投资失败等。

四.企业家精神、家族内部矛盾与家族企业发展的互动关系

在几次采访中,我们越来越被创业灵魂人物蔡仲良身上那种超乎寻常的企业家精神深深吸引,同时,这种精神与家族保守力量之间所演绎的一次次矛盾冲突也深深地触动了我们——这是本案例呈现在我们面前的两个最大亮点。所以我们放弃了用关系治理与契约治理的理论去分析华康企业,而从企业家精神、家族内部矛盾、家族企业发展三者的互动关系切入本案例。

首先是家族内部矛盾与家族企业发展两者间的关系

1.良性矛盾促进企业发展

1985年,蔡仲良为了改善家庭作坊在场地上的限制问题,准备承包村里的大米加工场。这个想法受到了大哥蔡仲水及父亲蔡孟月的强烈反对。蔡仲良在一次次的家庭会议中详细分析事情的利弊,尽管最后蔡仲良还是先斩后奏,自行投标承包加工场。

但事后并没有引起家族成员间的矛盾,可见蔡仲良虽然姿态强硬,但因为事前已经过了充分的讨论,意见的分歧并没有导致家族以及企业的分裂。在这一事件中,家族成员间的矛盾成为一种正面刺激,促进了企业的发展。

2.恶性矛盾阻碍企业发展

1989年,企业的发展遇到了瓶颈。蔡仲良毅然决定租下冷冻食品厂的厂房,并与该厂建立合作关系。这个决定使家族人员产生意见分歧,此时的蔡仲良还打算购买价值一万元的新型设备,此举更是遭到了大哥蔡仲水的强烈反对。双方都不肯让步,最后矛盾升级,唯一的解决方式只能是分家。尽管三兄弟以一种和平的方式分家,但分家产在一定范围内影响了企业的发展,尤其表现在资产大量减少和骨干人员流失上。

分家产之后,蔡仲良与三弟蔡仲国还是共同发展,一个重要原因是:他们各自的妻子陈仕英也是亲姐妹,这层特殊的关系也使得兄弟二人更加相互信任。

接下来是企业家精神与家族内部矛盾两者间的关系

1.企业家精神会带来家族内部矛盾的消极影响

作为华康的创业家长,蔡仲良一心想把华康做大做强,这样的冒险开拓精神渐渐在家庭成员中产生矛盾,这种矛盾随着企业的发展一次次升级。分歧终于在1989年与杭州冷冻食品厂的合作问题上激化,最终导致了大哥的另立门户。

特别值得一提的是1992年购买大唐镇十多亩土地的决策所带来的家族矛盾。从今天来看,蔡仲良的决策无疑是有眼光的,地价已从92年的50多万15亩变成现在的60多万一亩了。但在当时,蔡仲良却受到了所有人的反对,父亲还放下狠话“如果买地,那就断绝父子关系!”幸运的是理性占了上风,地还是买了,父子还是父子,蔡仲良这种执着的企业家精神,的确是企业发展所必需的,但在家人眼里却成了“冥顽不灵,不听劝告”的坏脾气。

2.企业家精神对家族内部矛盾的积极影响

1988年,为进一步满足生产需要,蔡仲良决定购买村里出让的一个仓房,这个决定又一次遭到了父亲及大哥的反对,在重重阻力下,蔡仲良还是委托朋友投标,成功购买了仓房,企业也有了更好的发展。在这一事件中,蔡仲良不屈不挠的精神感染了其他家庭成员,事后父亲和大哥对他的独到眼光和经营才干有了更深的信任。可以说,正是这种不屈不挠的精神,使矛盾在一个更高的层面上得以解决。

(三)企业家精神与家族企业发展间的关系

1.企业家精神对家族企业发展的正面影响

这种正面影响在华康的整个历程中是屡见不鲜的。84年购买蛋糕机,是从零到一;86年研制蛋卷机,是从一到多;而这两次商机都是蔡仲良在报刊上并不起眼的角落捕捉到的,这种敏锐的商业触觉,正是成功企业家必具的条件。86年租赁大米加工场,87年成立杭州办事处,88年购买村里仓房,89年与杭州冷冻食品厂合作,92年购买大唐镇土地,2007年承包农庄、建设犬业基地,蔡仲良无大胆的设想都获得了现实的成功,使企业跃上一个新的台阶。

2.企业家精神对家族企业发展的负面影响

1995年,蔡仲良不听家族成员的劝告,盲目投资开张西饼屋,作为企业核心成员的三弟蔡仲国,这时见劝告无效,并对诸暨的食品市场持悲观态度,于是提出分厂,带走了三分之一的资产和几个工人。食品厂由此遭受了不小损失。在此后的一年中,新开的门店,都出现大额度的亏损,无奈之下,蔡仲良只好一家一家关闭。

2005年,蔡仲良开始寻找新的商机,他找到了钢铁行业,准备投资100万生产特种材料。结果遭到了包括他妻子在内所有家族成员的反对。又与以往任何一次一样,蔡仲良的计划绝对不会因为家人的反对而终止,当年,钢业公司正式成立并投产。然而一年后,产品滞销,公司不得不停产;又三个月后,由于局面无法挽回,蔡仲良不得不注销了钢业公司,而所有的设备也以低价售出。

蔡仲良的这两次失误最主要的原因就是缺少市场调查。在这里,家族的保守意见似乎又是成为正确意见了。所以,我们并不能只一味地肯定企业家精神这一面,而否定家庭阻力这一面,事实上这两者形成的一种张力以及在张力基础上的动态平衡,才能使企业发展得以平稳地进行。

五.结语

从以上分析,我们看到,在本案例中,企业家精神、家族内部矛盾、家族企业发展三者之间存在着如图5所示的关系。

第一,恶性→良性

矛盾会往良性方向还是恶性方向发展,关键在于矛盾能否妥善解决。而能否妥善解决,我们认为至少与以下几个方面有关:一是,家族内部是否有开诚布公地平等对话、理性沟通的渠道;二是家族成员之间的互信、互爱的固有感情基础(如二哥和三弟两家为亲兄弟和亲姐妹的结合,感情基础更为牢固),如果仅仅是一个利益共同体,则容易分崩离析;此外,我们认为,在中国社会组织中,如果矛盾双方或多方中间没有占据优势的主导力量(都很强,各不相让;都很弱,谁也做不了主),则矛盾不易解决。而在有一“家长”(不一定是实际的长辈)的情况下,矛盾则容易解决,企业也容易渡过危机。

第二,消极→积极

企业家精神与家族保守观念相互冲突而呈现的一种张力。正如改革过程中经济的高速发展在一定程度上可以消化社会的内部矛盾一样,在这种张力足以维持家族动态平衡的前提下,企业家精神所带来的企业的整体提升可以让家族内部矛盾在一个新的层面得以解决(在某一个层面上对立的东西当上升到更要一个层面时,对立可能不复存在)。而且,强大的企业家精神的引领还可以减少家族成员间的内耗。

第三,负面→正面

企业家精神对企业发展的直接影响无疑主要是积极的,但这种冒险精神在某些时候也会走向它的反面。过往的成功冒险常常使企业家从自信转化为自负,造成对风险的估计不足。如果我们考虑到企业家精神可能对家庭带来的负面影响,那么它间接地也有可能对家族企业的发展造成冲击。所以,如何使企业家精神对家族企业发展更多的正面影响,关键还是在于企业家精神与家族内部关系的平衡。家庭阻力有时可以给企业家精神一种相对理性的制衡。

|