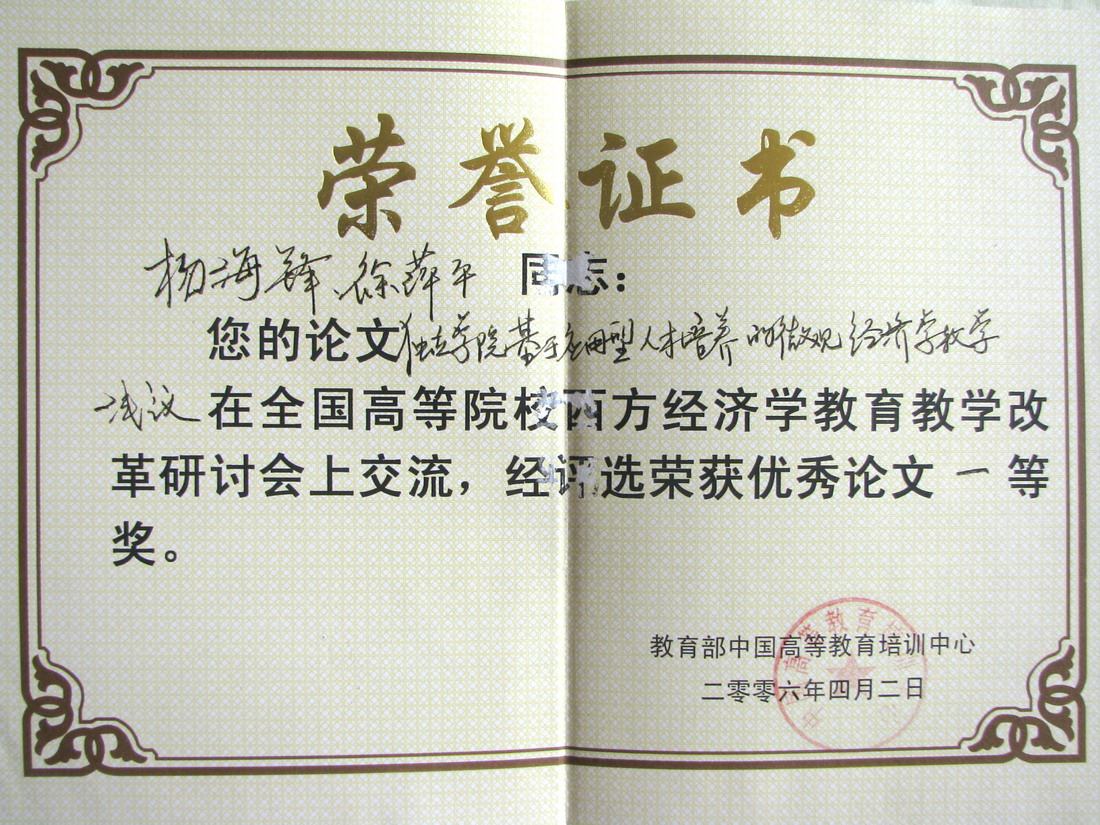

独立学院基于应用型人才培养的微观经济学教学浅议

杨海锋 徐萍平

(浙江大学城市学院 浙江 杭州 310015)

摘要:独立学院现已成为高等教育中的一支重要力量,其培养目标与其他类型的院校有所不同。本文以作者所在的浙江大学城市学院为背景,阐述了独立学院微观经济学教学的特殊性和系统性,并在此基础上结合我们自身的教学实践提出了针对独立学院微观经济学教学的若干建议。

关键词:独立学院 微观经济学 教学

随着高等教育的日益大众化,独立学院已在大学本科教育中担任越来越重要的角色。我们浙江大学城市学院作为教育部批准试办的第一所独立学院(1999年成立),曾被教育部誉为全国试办独立学院的典范。在六年多的教学实践中,结合独立学院的教学条件、学生特点以及师资等多方面的因素,对许多课程进行了大胆的改革和创新,其中《微观经济学》是商科专业的核心课程,被学校列为精品课程进行重点建设。本文是我们这几年来的一些思考。

一.独立学院微观经济学教学的特殊性

独立学院既不同于培养研究型人才的研究型大学,也不同于培养操作型人才的高职类院校,它的培养目标是应用型人才。目标的不同必然使独立学院在教学的方方面面也区别于其他类型的院校。独立学院作为高等教育的一支新生力量走过的历程还不长,因此,对独立学院的商科专业来说,如何基于应用型人才的培养目标进行微观经济学的教学改革,是摆在我们面前的重要课题。

首先,独立学院一般采用民营的机制,因而与市场贴得更近,其多数专业都是依据社会上人才需求的热门程度而开设。过去老师间常常讨论对浙江大学城市学院的学生来说,微观经济学究竟上到一个什么样的广度和深度为好(虽然我们感觉到应该不同于浙江大学本部,但对应该如何不同并没有统一的认识)。事实上,后来我们发现,问题的根本还在于我们究竟要培养什么样的人,这是引导我们教学改革的“牛鼻子”。我们要培养的是社会(或者说市场)需要的人,离开了这个基本的前提,谈如何教学改革就没有意义。去年年底,我们商学分院各专业请了许多用人单位的领导进行交流。他们的反馈给我们微观经济学的教学改革以很大的启发。比如说他们认为,独立学院的学生需要加强基础的理论知识(“基础”,而非高深或前沿的理论知识)。的确,社会上对应用型人才有一定的误解,应用型≠操作型,所谓应用是“理论”之应用,没有一定的理论基础,应用根本无从谈起。一位副总裁说,对于一位应届毕业生,我们并不期望他有非常丰富的实践经验,他可能没有亲自做过,但应该能够根据他学过的理论提出有清晰的思路和方案,这是他的真正优势。微观经济学这门基础课程为我们分析周围的世界提供了一个良好的视角、参照系和分析工具[1],它正处在“基础理论知识”的位置上,对其中最基础的理论讲透彻对学生接下来的学习以及就业至关重要。

其次,独立学院的绝大多数学生在高考分数上与本部学生有着一定的差距,老师、家长以及学生自己都会自觉或不自觉地与本部学生作比较,而这种比较往往是他们产生自卑的心理,感觉上“低人一等”,甚至对自己未来的前途缺乏信心。这种心理在基础课的学习中尤为明显。我们的教育方式往往使一大批天资不错却无法适应应试教育的学生被打击得心灰意冷、谈“学”色变。在我们独立学院中,很多学生属于这种情况,他们有很强的社会活动能力、思维应变能力和开拓创新精神,但对理论学习却有着明显的排斥感,而且从我们教学过程中看,并不是他们不具备学好这门学科的能力,而是过去的教育经历已经让他们对理论的学习望而生畏,甚至“深恶痛绝”。因此,我们认为,对独立学院的学生来说,微观经济学教学改革首先要解决的是帮助他们树立学好这门课程的信心和培养对这门课程的兴趣。

二.独立学院微观经济学教学的系统性

相对于商科类的其他基础课程(如管理学、营销学等)来说,微观经济学对初学者来说具有一定的难度。我们常常听到一些老师(特别是从本部过来的兼职教师)的意见,认为上同样的课,为什么本部的学生学得好,而这里的学生就学不好?然后顺理成章地归结为是因为学生素质差,比如学习积极性不高、自我约束力不强等等。我们认为,这可能是问题的原因之一,但决不是最重要的原因,更不是全部的原因!

笔者曾在《中小学管理》杂志上读到一篇有意思的文章,讲述一位校长随班听课,课堂相当沉闷。听课领导的一致结论是“教师忽视学习主体,激情不够,方法简单,没有充分调动学生的积极性”。而在与教师的谈话中,教师的看法却是“学生基础太差,难以和教师配合,学习习惯不好,不积极思考”。问题究竟出在哪里呢?校长最后突然醒悟:“为师者固然需要反思,为校长者岂不是更需要反思?为师者固然不能把责任全部推给学生,为校长者岂不是更不能把责任全部推给教师?课堂固然能折射出教师教学的不足,岂不是更能折射出校长办学的批漏?”[2]

这位校长的思维方式其实就是美国管理学家彼得·圣吉在著名的《第五项修炼》中提出的“系统思维”。“系统思维”可以帮助我们分析问题的“杠杆解”(即事半功倍、标本兼治的方法)究竟在哪里。[3]如果认为学生学得不好,是学生学习素质不好,这是典型的“头痛医头、脚痛医脚”似的片断式思维,也是不负责任的。运用系统思考,我们可以发现,还有教师教学上的原因、学校管理机制的原因、社会大环境的原因等等,而问题的“杠杆解”往往就在那些我们不太看得见的地方。虽然基于各个独立学院不同的情况,不同的学校“杠杆解”可能有所不同,但我们可以说,教学管理的机制是一个很重要的原因,如果不从根本上改变微观经济学教学中的一些基本管理制度(比如教学考核方法等),单凭教师、学生个人自觉的努力是并不是长久之计。所以,我们认为,任何一门课程的教学改革都是一个系统工程,如果只靠几个老师花几个月时间是难以取得良好效果的,而更需要整个学院层次诸多方面的配合。目前,我们浙江大学城市学院正在进行全院层面的教学改革,应该是这是一个有益的尝试。

三.独立学院微观经济学教学的若干建议

(一)对数学的要求

就独立学院应用型人才的培养来说,主要并不是培养经济理论的研究者,而是让学生掌握经济学的基本概念和思维方式,能够运用经济学基本原理分析和解决现实世界的经济问题,而不是如何运用数学工具证明经济学的基本原理。在我们教师自己过去的受教经历中也可以觉察到,入门时过多的数学介入会让我们纠缠于数学推导,满足于代公式算结果,造成只见树木不见森林,对数学背后的原理反而不甚了了,对原来对应的真实世界更是茫然无所知。事实上,抽象的经济模型和现实中直观的经济现象之间究竟是什么样的关系,这才是学生真正感兴趣的地方。

从我们的教学实践来看,独立学院的学生比本部的学生更为感性,也更为实际,学生最常问的一个问题就是:我们学这个理论有什么用?曼昆的《经济学原理》常常有此类问题的解答。比如在“消费者选择理论”一章的结论部分:“现在你也许会对消费者选择理论有一些怀疑。毕竟你也是消费者。你每次走进商店时都要决定买什么。而且你也知道,你并不是做出预算约束线和无差异曲线来作决定。”[4]然后,他会做一些有说服力的解答。我们认为这种从学生出发的娓娓道来的方式是值得借鉴的。在入门时,一般不宜使学生觉得微观经济学是一个只有精通了高深数学才有资格进入的领域(虽然数学工具在现代西方经济学中的确举足轻重),如果一开始就让学生望而却步,那么接下来许多努力就会事倍功半。

(二)对内容的安排

从整体框架上来说,过去微观经济学主要讲授供求理论、消费者行为、生产者行为、四种市场结构、生产要素市场五大块内容,这是传统微观经济学的经典内容。但近几十年来微观经济学已经有了很大的发展,如新制度经济学、公共经济学、信息经济学、行为经济学、博弈论等,从某种意义上来讲,这些前沿领域甚至比经典领域更关切中国经济的实际,所以我们在安排大纲时应注意对这些新近研究领域的关注。

此外,任何一本教材都不可能包罗万象,而其内容的选择跟作者本身的立场和所处的学派也很有关系。所以应该建议学生参考多本优秀入门读物。比如萨缪尔森的教材在半个多世纪来都是西方经济学教科书的经典和楷模;高鸿业的教材体系脉络十分清晰,对许多细节也照顾得十分周全,而且能站在西方经济学之外对其进行中肯的评价;曼昆的教材深入浅出,非常地贴近现实生活,很适合初学者使用;此外还有迈克尔·帕金的教材、梁小民编写的入门书等等。应该鼓励学生博采众长。

(三)对方式的改进

微观经济学属于理论经济学的范畴,在教学过程中很容易出现“填鸭式”、“满堂灌”的情形,这对培养学生对这门课程的自信和兴趣都是十分不利的。我们应该在教学方式上有一些革新,将案例教学、启发式教学、参与式教学以及研究性学习等理念引入到我们额教学过程中来,增强和学生的互动。比如,我们在“需求与供给”一部分内容时,选取大家都关心的“杭州(浙江大学城市学院所在地)房价”问题,让学生分小组进行调研,分析杭州房价居高不下的原因以及预测杭州房价的走势等等,然后到课堂上进行讨论。从而使学生对需求和供给的影响因素以及需求和供给两种力量如何实现均衡有了更切实的体验和更深刻的理解。

微观经济学是一门有一定思想性的课程,思想需要开放的氛围。事实上所谓的“西方经济学”并没有真正把西方的经济思想都反映其中,而往往用主流经济学的价值标准,把“异端”的经济思想都过滤掉了。社会上一直有大学里应该以西方经济学主导还是马克思主义政治经济学主导的争论,在我们看来,并不是用一种思想去统治另一种思想的问题,学术本该是兼容并蓄的,每个理论都有前提假设和使用条件,没有绝对的错与对。我们不能让学生只听到一种声音,而应该是多种声音。比如说我们在讲自由贸易、比较优势的时候,可以提一提19世纪李斯特的国家主义与当时的世界主义之争,让学生一起来比较、思考和讨论。应该说,独立学院的学生较本部的学生更有创新精神,更能质疑书上的或者老师的观点,提出他们个性的看法,有时甚至让你不知所措,但我们的体会是这样的时刻正是和学生共同提高的机会。而且他们的生活条件较本部学生优越,按道理应该有更多的精力去追求精神的事物,只要我们为他们营造良好的氛围,激发他们对经济学的兴趣,他们完全可以学得很出色。

参考文献:

[1]钱颖一.理解现代经济学[J].经济社会体制比较.2002(2):1—12

[2]李广生.我悟出的管理之道——反求诸己[J].中小学管理.2003(10):40—41

[3]彼得·圣吉.第五项修炼——学习型组织艺术与实务[M].上海:上海三联书店.1998

[4]N·格里高利·曼昆.《经济学原理》(下册)[M].北京:机械工业出版社.2005:74

The Teaching of Economics in Independent College Based on The Cultivation of applied talents

YANG Hai feng XU Ping ping

(City College,Zhejiang University,Zhejiang,Hangzhou,310015)

Abstract: Independent colleges have become an important part of higher education in our country. The training goal of independent college is different from other kind of school. In this paper, we demonstrate that the teaching of economics in independent college is particular and systematic. Then we put forward some proposals on this problem.

Key Words: independent college, economics, teaching

作者简介:

1. 杨海锋,男,1977年生,浙江大学城市学院商学分院工商管理系副主任、讲师

2. 徐萍平,女,1964年生,浙江大学城市学院商学分院教学副院长、副教师

通讯地址:浙江生杭州市浙江大学城市学院教师公寓A301 杨海锋 邮编310015

移动电话:13588751475

email:yanghf@zucc.edu.cn或younghf@163.com

|